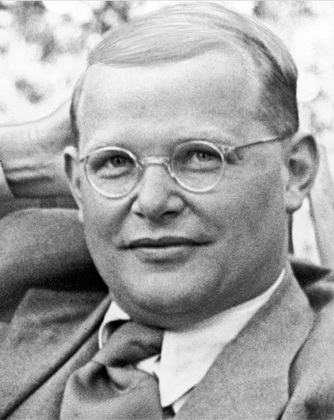

Бонхеффер и Крест

— Как на современном этапе Вы оцениваете воздействие Бонхеффера на богословскую мысль на Западе и в России?

— Конечно, наибольший всплеск интереса к Бонхефферу был в 60–70-е годы, когда обсуждалась секуляризация, и для многих радикальных богословов он был знаменем. «Сопротивление и покорность» — сборник его писем из тюрьмы — стал своего рода манифестом для теологии «смерти Бога»: для Альтицера, Ваханяна, ван Бурена. К сожалению, при этом, как мне кажется, сам Бонхеффер в контексте этой теологии был прочитан исключительно в одном аспекте — как теоретик и во многом даже как апологет секуляризации. И только впоследствии, в 1970–80-е годы, когда Бонхеффера изучали уже не только через призму этих последних писем, но были всерьез прочитаны его ранние тексты, его этика, труды по христологии, «Nachfolge» («Следование Христу» ), после осмысления этих текстов действительно стало видно, что Бонхеффер — отнюдь не апологет секуляризации, напротив, его восприятие мира и попытка увидеть посюсторонность христианства укоренены именно в христологии и понимании Христа как того, кто стоит в центре мира, кто оформляет этот мир, чье бытие — действительно бытие для других. Осмысление события Христа дает ему основания для того чтобы увидеть, что церковь имеет дело не с религиозными функциями человека, а со всем человеком в его существовании в мире, во всех его отношениях. Поэтому даже если сейчас и нельзя сказать, что Бонхеффер — это наиболее значимая фигура в современном западном богословии, тем не менее, его богословская мысль остается в центре теологических дискуссий, в том числе и дискуссий о постсекулярном, поскольку постсекулярное не означает возвращения к досекулярному, религия возвращается именно как пострелигия, и возвращается она в тот мир, который сам Бонхеффер обозначил как «взрослый совершеннолетний мир». В России, несмотря на то, что в 1994 году вышел перевод «Сопротивления и покорности», затем Григорий Дашевский сделал перевод «Nachfolge», Бонхеффер оказался скорее не прочитанным и не услышанным. Возможно, сейчас, после того как издательство Библейско-богословского института св. апостола Андрея выпустило перевод «Этики» Бонхеффера и двухтомный сборник его проповедей, размышлений, медитаций над текстами Св. Писания, ситуация изменится к лучшему, и мы сможем освоить его наследие.

— Если мы говорим о современном мире как о постсекулярном, то теоретики постсекулярности, например, Чарльз Тейлор, как раз оспаривают то, что секулярный мир был таким уж взрослым. Как изменилось восприятие бонхефферовской концепции — концепции взросления, концепции серьезного отношения к смерти, переживания именно смерти Бога и отсутствия Бога, исходя из изменения представления о самой истории? Бонхеффер это, конечно, исторически укорененный мыслитель, он действительно переживает плоть истории; но когда само представление об истории меняется, когда история становится дискурсом, когда сама история как фактичность уже очень проблематична, как меняется отношение к Бонхефферу? Можно ли так же непосредственно относиться к Бонхефферу, может ли бонхефферовская школа быть такой же, как раньше?

— Многие исследователи Бонхеффера считают, что понятие совершеннолетия как состояния зрелости, к которому приходит человек в завершение Нового времени, он заимствовал у Дильтея. Но это понятие является для Бонхеффера просто обозначением процесса автономизации человека, который освобождает человека от подчиненности религии, как во многом это было для самого Дильтея. Скорее это процесс трансформации, в котором человек отказывается именно от представлений о Боге-вседержителе, то есть взрослым человек назван потому, что в своей научной картине мира он уже не нуждается в рабочей гипотезе о Боге. И со многими своими внутренними проблемами он тоже, в принципе, научился справляться самостоятельно. У него уже почти нет представления о грехе, и он не так уж и озабочен экзистенциальным отчаянием. Вот это имеет в виду под совершеннолетием Бонхеффер. Тейлор рассматривает движение к секулярности как переход от общества, где вера в Бога была чем-то самоочевидным и не подвергалась ни малейшим сомнениям, к такому обществу, где вера становится одним из возможных вариантов выбора, причем очень часто такой выбор оказывается отнюдь не самым легким. В этом обществе сохраняется имманентная рамка, и только в таком «контексте понимания» осуществляется религиозный опыт как опыт полноты. Комплекс фоновых представлений, который задает рамку для нашей веры или неверия в Бога, радикально изменился, в этом Тейлор и Бонхеффер практически единодушны.

— Благодаря чему это совершеннолетие обрело реальность? Это новый план Бога, иное отношение Его к мирозданию, новый очерк, скажем так, человечности для Бонхеффера?

— Провиденциально ли для Бонхеффера это совершеннолетие, вытекает ли оно для него как для протестантского теолога из мироздания, из промысла и из текста Библии? То есть дается ли это совершеннолетие непосредственно Божьей волей?

— Несомненно, по Бонхефферу сам Бог призывает нас жить без рабочей гипотезы о Боге, сам Бог призывает нас жить так, как если бы Бога не было. И здесь мы опять возвращаемся к христологическим основаниям подобной мысли, потому что неслучайно в одном из писем Бонхеффер напишет, что Бог позволяет себя вытеснить из мира на крест, Бог бессилен и слаб в мире. И именно в этом он — Бог спасающий. Своим бессилием и слабостью в мире Бог дает нам понять, что мы должны жить, справляясь с жизнью без Бога, что означает для христианина, который стремится следовать Христу, разделение полноты ответственности за этот мир.

— Да, но полнота ответственности — еще не полнота страдания, поскольку на крест временами восходили разбойники и воры: вспомним, два креста стояли одесную и ошую Христа. Что для Бонхеффера действительно христианская встреча на кресте с Христом? Каков его взгляд на страдание? Чего должен избегать человек для того чтобы взойти, условно говоря, на нужный крест?

— И что такое мученичество палача?

— Полнота ответственности непосредственно связана со страданием, поскольку, как считает Бонхеффер, у христианина, в отличие от тех, кто верит в мифы о спасении, нет лазейки в вечность, он не может избавиться от посюсторонних забот и трудностей, он должен целиком принять и радости, и тяготы жизни, и только тогда Иисус рядом с ним. Он может жить в обезбоженном мире, не пытаясь как-то религиозно его закамуфлировать. Напротив, жить «по-мирскому», отрекаясь от всего, что религиозный человек ожидает от Бога, и означает соучаствовать в страданиях Бога. Позиция христианина в этом мире должна соответствовать позиции самого Христа. Быть христианином значит соучаствовать в страданиях Бога в этом мире. Об этом было написано удивительное стихотворение «Христиане и язычники». Во второй строфе звучат слова:

Люди к Богу приходят, когда Он в беде,

Находят Его в нищете, позоре, без крова и хлеба,

Видят Его подвластным греху, бессилию и смерти.

Христиане с Богом в Его страданиях.

В конечном итоге для Бонхеффера ключевой характеристикой бытия Христа оказывается бытие для других. Существование для других, объединяющее крест и ответственность, и означает для христианина следование Христу.

— А если речь идет не о христианине, идущем подобным путем? Ведь если Христос в центре мира, это означает по Тертуллиану, что «душа по природе — христианка»? Такова ли концепция Бонхеффера? Может ли мирской человек доходить до полноты христианской истины? Он идет по какому-то пути, но не сознает, что это христианский путь?

— Бонхеффер задает себе вопрос о том, как Христос может стать Господом для нерелигиозных людей. В одном из писем он замечает, что «христианский инстинкт» часто влечет его скорее к нерелигиозным людям, нежели к религиозным, в среде религиозных людей, с легкостью употребляющих религиозную терминологию, имя Бога иногда звучит фальшиво. Ему проще произносить имя Божие среди тех, кто не призывает Бога, подобно deus ex machine, для разрешения человеческих проблем. Но при этом для него речь идет именно о нерелигиозном, но христианстве.

— Он выступает как новый апологет.

— Да. В известной мере это — новая апологетика, то есть это нечто противоположное той неопределенной религиозности, которая отчасти становится симптомом новой постсекулярной ситуации, когда все больше распространяется эклектичная духовность, религиозность, в которой есть кусочки оттуда, отсюда… Бонхеффер занимает прямо противоположную позицию — это именно христианство, безрелигиозное, но христианство, а не неопределенное воспарение в небеса.

— Да, Бонхеффера можно называть экзистенциальным богословом. Он богослов, ставящий вопрос о различии существования и несуществования…

— И его границе?

— Вообще-то сам Бонхеффер очень не любил разговор о границах, он об этом прямо пишет: на границах лучше бы хранить молчание. Он, кстати, подчеркивает, что не надо искать предтеч Бога в философах-экзистенциалистах, поскольку, с его точки зрения, экзистенциалистское направление слишком акцентирует внимание на этих пограничных состояниях — на отчаянии, тревоге, — а он пытается понять, как жизнь может быть христианской не на границах, а в повседневности. Человек встречает Бога не тогда, когда он приходит к последним вопросам и, впав в экзистенциальную тоску, выбирает между Богом или пустотой и отчаянием, а в средоточии жизни. То есть Бог пребывает не на пределах, не на границе, а здесь и сейчас, в центре моей повседневной жизни. Бонхеффер считал отвратительным доказывать довольному и счастливому человеку, что в действительности тот несчастен. У обычного человека, живущего в труде и семейных хлопотах, просто нет времени заниматься своим «экзистенциальным отчаянием». Поэтому он предпочитает говорить о Боге «не перед лицом смерти и вины, а в жизни, перед лицом человеческой доброты».

— Что в таком случае эти провалы, падения в пустоту, скольжения, последние вопросы для Бонхеффера?

— Нет, конечно, он не отрицает значения этих состояний и этих вопросов, но сосредоточенность только на них приводит к тому, что мы все равно рассматриваем Бога как выход из аварийной ситуации, пусть даже эта ситуация рассматривается в своей экзистенциальной неразрешимости. Как раз «религиозный» Бог — это Бог «пробелов и провалов», религия отслеживает слабости и подлые делишки человека и отождествляет человеческую сущность с «интимнейшими тайниками души». Бог Библии претендует на всего человека, довольного, уверенного и счастливого, а не обязательно повергнутого в отчаяние.

— Но как им интерпретируется сам факт их существования? Почему человек постоянно скользит? Почему он непрестанно спотыкается? Почему этого никак не избежать?

— Здесь можно просто ответить: потому что человек — это человек, человек после грехопадения. Потому путь «следования Христу» не бывает прямым и гладким. Это путь, на котором нас подстерегают срывы и отчаяние, грех и смерть. Но это не отменяет необходимости встретиться с Богом все-таки не на границе, а в конкретном пространстве жизни, в полноте этого пространства, «в здоровье и силе, а не только в страдании; в делах, а не только в грехе». У Бонхеффера есть замечательный образ, он сравнивает присутствие Христа в нашей жизни с полифонией в музыке, когда есть cantus firmus, и все остальные голоса звучат в контрапункте. Для него важно именно это совместное цельное звучание, когда мы слышим cantus firmus, и контрапункт звучит вместе с ним, сохраняя и развивая свою самостоятельность. И это звучание контрапункта составляет всю нашу жизнь. Не только и не столько внутреннюю жизнь, не только глубины сознания и подсознания, но всего человека! Когда Бонхеффер пытается прояснить, что такое религия, то, с одной стороны, он отмечает разговор о Боге как о запредельной метафизической величине, а с другой стороны, сведение религиозного опыта исключительно к глубинным пространствам души, когда мы находим какой-то уголок в человеческой жизни, вот эти глубины души, и помещаем туда Бога. Он подчеркивает, что Библия, напротив, говорит о целостном человеке, в ней нет нашего различения внешнего и внутреннего, потому разговор о «глубинах души» кажется ему не слишком достойной попыткой «протащить» Бога контрабандой хоть куда-нибудь, если в физическом и метафизическом пространстве для Него места уже не осталось.

— А дает ли он определение души?

— Еще раз повторю, его интересует целостный человек.

— Человек, душа, жизнь — это для него примерно одно и то же?

— Нет, это не одно и то же. Конечно, можно, вспоминая Аристотеля, говорить, что душа — это жизнь. Но Бонхефферу важен именно человек во всех его телесных, социальных проявлениях, а не только то, что мы называем духовной жизнью.

— Конечно, совсем другое, нежели более известные у нас католические концепции — обращение, конверсия и так далее.

— Конечно.

— Это совсем другой путь. Задача апостола всегда оставаться апостолом — и в радости, и в горе. Но если продолжать Вашу метафору о полифонии, то в полифонии важен не только контрапункт, но и повторение всеми голосами одной и той же темы. Человеческая душа, что она должна повторить за Богом, чтобы возник контрапункт? Какие стадии движения для нее обязательны, если состоялась полифония с Христом? Что для нее лейтмотив?

— Лейтмотив здесь один — существование для других. Мне кажется, определенным прояснением этого способа существования стало изложенное в «Этике» учение о мандатах. Мандатами Бонхеффер называет заповеди Бога, которые реализуются в приложении к конкретным сторонам человеческой жизни. Он выделяет четыре таких мандата: это труд, который включает в себя и культурное творчество, это семья, власть и церковь. В этих конкретных пространствах человек осуществляет волю Бога. Он стремится к тому, чтобы все эти пространства были сообразованы с Христом. Вот это и оказывается путем для того, чтобы все голоса повторяли одну и ту же мелодию.

— Если подобный мандат власти обязателен для всех, то означает ли это, что власть принадлежит каждой единичной душе в каком-то смысле? То есть к власти допущены все или многие?

— Нет. Он обсуждает это в несколько ином ключе. Скорее, он размышляет о том, что ждет Бог от тех, кто этой властью обладает.

— И чего же Он ждет?

— Он ждет такого устройства социальной жизни, в котором возможно осуществление всех других мандатов, всех других заповедей. Власть, как полагает Бонхеффер, не может сама создать жизнь или ценности, она не творит, но лишь поддерживает сотворенное в его порядке, она призвана хранить мир для действительности Иисуса Христа.

— Какова в этом смысле его феноменология христианского сопротивления? Насколько она сопоставима с другими концепциями, существующими в тот же период? Ведь он допускает убийство ради истины.

— Для протестантской церкви возможность сопротивления государственной власти представляла серьезную проблему, поскольку лютеровский тезис «сujus regio, ejus religio» («чье правление, того и религия») богословского обоснования сопротивления не предполагает. В текстах Бонхеффера 1930-х годов, когда он размышляет, что должны делать христиане в ситуации преследования евреев, мы встречаем ответ: христиане должны вместе с евреями броситься под колеса истории, разделить страдания еврейского народа. Следующим шагом стало активное сопротивление. Этот шаг совершить было отнюдь не просто, он действительно потребовал серьезного богословского обоснования, и над ним работал не только Бонхеффер. Здесь мы можем вспомнить барменскую декларацию, в подготовке которой значительное участие принимал Карл Барт, его размышления над позицией христианина в мире, которые, по сути, оказались богословским обоснованием сопротивления безбожной власти или власти, которую мы считаем антихристианской. Позиция самого Бонхеффера, как считал его друг Эберхард Бетге, позиция активного сопротивления, проистекала из его понимания следования Христу. Если Христос в центре мира, если Он в полноте входит в этот мир, то христианин разделяет с Христом ответственность за других в этом мире. Он разделяет эту ответственность до конца, рискнув даже «замарать руки» об эту реальность.

— Поступая так, богослов выступает в некотором роде от лица человечества или, уже, всей Европы?

— Я не думаю, что он выступает от лица человечества. Мне кажется, что большинство участников заговора против Гитлера спасали скорее не человечество, а свой дом.

— Этот дом — Германия?

— Европа, Германия, Исповедующая церковь, к которой принадлежал Бонхеффер. Прежде всего, это конкретная община, за которую он чувствует свою ответственность, это конкретные люди, которых он любит. Все-таки глобальные метафоры, подобные «судьбе человечества», ему не очень близки. Он же не дает рецептов на универсальные действия в ситуации сопротивления любому тираническому режиму. Речь идет о конкретной ситуация национал-социализма, о конкретной власти, которая нарушает Божьи заповеди в этой стране. И Бонхеффер в этой ситуации для себя решает вопрос о том, что означает для него здесь и сейчас исполнение божественного повеления.

— Как он видит современное ему мученичество?

— Мне кажется, здесь речь должна идти не о том, как Бонхеффер видит мученичество, а о его жизни и смерти как примере этого мученичества. Сохранились воспоминания о его последних днях в концлагере, последних минутах перед казнью, они приведены в книге Эрика Метаксаса «Дитрих Бонхеффер. Праведник мира против Третьего рейха».

— Лютер для него — некий апостол? Собственно, апостол Германии? Каков статус Лютера для Бонхеффера в эти годы, он как-то иначе о нем говорит в военное время?

— Все же мысль Бонхеффера настолько христоцентрична, что, хотя Лютер имеет для него существенное значение, но лишь собственное слово Божие является для него последней действительностью. Как он напишет в «Этике», слово Божье как последняя действительность с самого начала запрещает нам смотреть на путь Лютера или путь апостола Павла, как если бы мы могли пройти ими еще раз.

— Однако как Бонхеффер трактует эволюцию германского общества? «Анатомию диктатора», по выражению Шрамма [1]? Каким образом можно было прийти к такой ситуации? Чего не усмотрели в самом начале карьеры Гитлера ни христиане, ни весь германский политикум?

— В начале «Сопротивления и покорности» есть замечательный текст о глупости, где Бонхеффер по сути говорит, что глупость — это грех, что она зачастую еще более опасный враг добра, чем злоба. Сознательная глупость, если можно так сказать, когда в определенных обстоятельствах люди оглупляются или сами дают себя оглуплять. Нежелание мыслить, нежелание принять на себя ответственность, нежелание, в известной мере, быть взрослым, стремление следовать за властью, силой, ни за что не отвечать. Такая добровольно принятая на себя глупость как раз и оказалась виной народа и, несомненно, виной христиан.

— Насколько сейчас можно говорить о практическом наследии Бонхеффера, не только теоретическом, но и, например, о влиянии Бонхеффера на жизнь протестантских общин в Германии, на миссионерство, в особенности протестантское?

— Я не могу сказать, что очень хорошо знаю приходскую жизнь Германии, но мне кажется, что как раз в приходской практике богословские идеи Бонхеффера прежде всего и могут найти применение. Бонхеффер призывает священника просто к элементарной готовности трезво взглянуть на тех, к кому обращена его проповедь. Это способность увидеть, что ты призван проповедовать Христа не кучке интеллектуалов-аутсайдеров, а обычным людям с их вполне обыденными интересами и вполне «имманентной рамкой». Бонхеффер с глубокой симпатией встречает обычного нормального человека, хотя и не питает по отношению к нему никаких иллюзий. Он видел современного «безрелигиозного человека» во всей его заурядности, обыденности и банальности. Его оптимизм в отношении обычных безрелигиозных людей — это оптимизм веры, веры в Евангелие, которое не оставляет этих людей без надежды, а напротив, именно им дарит высшее упование. В конечном итоге его поддерживает надежда, что они могут найти это понимание скорее, чем благочестивые религиозные люди.

— Но он же размышляет о том, что в критической ситуации «неразрешимости нужно оставлять неразрешимостями». И тогда что же делать с Гитлером? Можно ли пытаться проповедовать и ему?

— Что делать с Гитлером, Бонхеффер в конечном итоге решил для себя, приняв участие в заговоре.

— Но нужно ли проповедовать, прежде чем ты начнешь заносить меч?

— Эберхард Бетге писал, что для Бонхеффера в середине 1930-х годов стало ясным, что исповедание постепенно превращается в сопротивление. И он, и многие члены Исповедующей церкви поняли, что одна лишь проповедь, одно лишь исповедание означает попустительство убийцам. Если бы исповедание не перешло в сопротивление, оно обернулось бы сотрудничеством с преступниками. Это был нелегкий выбор для христиан, и здесь я хотела бы вспомнить эссе Честертона «Гамлет и психоаналитик», где Честертон подчеркивает, что мораль шекспировской трагедии включает три принципа, от которых «современное болезненное подсознание бежит, как от сильной боли»: во-первых, мы должны поступать справедливо, даже если нам очень не хочется; во-вторых, справедливость может потребовать, чтобы мы наказали человека, как правило, сильного; в-третьих, само наказание может вылиться в форму борьбы и даже убийства. Как пишет Честертон, «современные люди инстинктивно скрывают от себя, что иногда человек должен, рискуя собственной жизнью, насилуя собственную волю, убить тирана. Вот почему тираны так разгулялись в наши дни».

— Благодарим!

Примечание

↑1. Schramm P.E. The Anatomy of a Dictator. Первоначально — серия статей, объединенных одним названием, опубликованная в Der Spiegel в 1960-х годах. Затем опубликована в качестве введения в издании Henry Picker, Hitlers Tiscвhgespräche im Führerhauptquartier 1941–1942, ed. Percy Ernst Schramm (Stuttgart: Seewald Verlag, 1963).

Перси Эрнст Шрамм (1894–1970) — немецкий историк, профессор Геттингенского университета. Во время Второй мировой войны вел официальный дневник верховного командования вермахта.

Беседовали Ирина Чечель и Александр Марков

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!