Тема, к которой я приступаю, является одной из самых важных для понимания наших духовных истоков. Этот общекультурный и социальный феномен вплоть до XX-XXI века не исследовался, а сформировавшиеся ранее стереотипы об издавна укоренившихся в Среднем Поволжье Религиях, особенно об христианстве. Данная статья посвящена ликвидированию пробелов в знаниях о религии в регионе. А регион Среднего Поволжья с давних пор представлял из себя место, в котором родились прародители многочисленных народов – татар, русских, чувашей, мордвы и т. д. Это был опыт межконфессионального общения и взаимодействия, проявлялся в том, что тихо сосуществовали язычники, магометане, христиане и носители иных вероисповеданий.

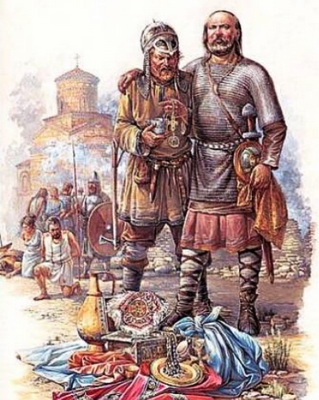

Найти первые следы христианства в Поволжье, имеет локальный характер. Так как для этого нужно знать мировое распространение христианской религии, историю места исследования и культуру народов, живших и живущих на этой территории. На Булгарскую землю ортодоксальное христианство попало из Византии через Крым. Уже после официального принятия христианства правящей элитой Киевской Руси, оно начало распространяться между народами, имеющей с ней тесные финансовые и прочие взаимоотношения. Известно, что булгары были знакомы с христианством, по крайней мере, с VII. Первый хан племенной конфедерации “Великая Болгария” Кубрат (ок. 605 – ок. 665), по свидетельству коптского епископа города Никиу, хроникёра Иоанна Никиусского, в юности был крещён и воспитывался в Константинополе и вырос в императорском дворце[[1]].

В следствие того, что письменных источников, коей имели бы возможность узнать момент появления первых христиан на территории Волжской Булгарии, отсутствует, в таком случае следует прибегнуть к археологическим сведениям. Недавно в Нижнем Поволжье на самосдельском городище в слое XII в. Археологи нашли створку креста-энколпиона, единственный относящийся к до монгольского времени в данном регионе христианский предмет. Первый известный нам по письменному источнику факт христианского миссионерства на территории Среднего Поволжья датируется концом X в. Никоновская летопись сообщала: “Того же лета (990 г.) послал Владимир философа, называемого Марком Македонянином в Болгары, которые есть мусульмане <…> Философ же пришёл в Болгары, и много говорил им слов Божьих, они же безумием своим лишились разума, он же возвратился к Владимиру в Киев, и много почестей и похвал было от него и от всех. Того же лета пришли из Болгар к Владимиру в Киев четыре князя и просветились божественным крещением; Владимир же чествовал их и снабдил многими благами” (текст частично переведён на современный русский язык, а орфография нетронутого текста частично выправлена)[[2]]. Вместе с тем, несмотря на то, что булгарская племенная элита во главе с эльтебером приняла в качестве государственной религии ислам, христианство продолжало оставаться для неё хорошо “знакомой” религией, что с точки зрения предыдущей истории булгарских племён было вполне понятно и объяснимо.

Бесспорно, главенствующей религией Волжской Булгарии и Болгарского улуса в XI-XV вв. было магометанство. Обширное продвижение новейшей монотеистической веры среди городского и аграрного населения рассматриваемой земли относится предположительно к XI-первой трети XIII вв., а её конечное утверждение и преобладание – к середине XIII-XV вв. Очевидно, то что данный процесс был затянут на длительный период и шёл скачкообразно – стремительнее в регионах, близлежащих к большим городским центрам, медлительнее – в провинции. Находился в зависимости он и от географических рамок – на севере и востоке Волжской Болгарии и Болгарского улуса ислам просачивался сложнее из-за существенного финноязычного этнического массива, пребывавшего под мощным воздействием языческих культов. Следует припомнить, то что в Золотой Орде магометанство в качестве общегосударственной веры было общепринято в период властвования хана Узбека (около 1283-1341), в первой четверти XIV в. В данный промежуток прослеживались проявления нетерпимости по отношению к иноверцам. Однако в целом в XI-XV вв. отношения двух монотеистических вероисповеданий носили миролюбивый облик[[3]]. Следует упомянуть о православной епархии в г. Сарай. Она была образована в золотоордынской столице в 1261 г. при хане Берке, являвшимся магометанином. Безусловно, обстоятельства возникновения епархии свидетельствовал не только лишь о веротерпимости власти, однако и о сильном авторитете христианства, опиравшегося на довольно множественные общины в разных населённых точках, в этом числе и в Булгаре. Наиболее стремительно православие распространялось в период Золотой Орды, когда, скорее всего, город Болгар считался одной из сфер влияния Сарайской епархии.

Бесспорно, главенствующей религией Волжской Булгарии и Болгарского улуса в XI-XV вв. было магометанство. Обширное продвижение новейшей монотеистической веры среди городского и аграрного населения рассматриваемой земли относится предположительно к XI-первой трети XIII вв., а её конечное утверждение и преобладание – к середине XIII-XV вв. Очевидно, то что данный процесс был затянут на длительный период и шёл скачкообразно – стремительнее в регионах, близлежащих к большим городским центрам, медлительнее – в провинции. Находился в зависимости он и от географических рамок – на севере и востоке Волжской Болгарии и Болгарского улуса ислам просачивался сложнее из-за существенного финноязычного этнического массива, пребывавшего под мощным воздействием языческих культов. Следует припомнить, то что в Золотой Орде магометанство в качестве общегосударственной веры было общепринято в период властвования хана Узбека (около 1283-1341), в первой четверти XIV в. В данный промежуток прослеживались проявления нетерпимости по отношению к иноверцам. Однако в целом в XI-XV вв. отношения двух монотеистических вероисповеданий носили миролюбивый облик[[3]]. Следует упомянуть о православной епархии в г. Сарай. Она была образована в золотоордынской столице в 1261 г. при хане Берке, являвшимся магометанином. Безусловно, обстоятельства возникновения епархии свидетельствовал не только лишь о веротерпимости власти, однако и о сильном авторитете христианства, опиравшегося на довольно множественные общины в разных населённых точках, в этом числе и в Булгаре. Наиболее стремительно православие распространялось в период Золотой Орды, когда, скорее всего, город Болгар считался одной из сфер влияния Сарайской епархии.

Опираясь на имеющиеся источники, вполне логично сделать вывод о связи христианства в первую очередь с русским этническим компонентом Волжской Булгарии, так, как население средневековой Руси и Волжской Болгарии объединяли экономические связи и географическая близость. О тесных взаимоотношениях двух соседних государств в домонгольские времена писал Л. Н. Гумилёв: “Непосредственно Волжская Булгария граничила с двумя городами-княжествами – Муромом и Суздалем. В непрекращающихся пограничных конфликтах одерживали верх то булгары, захватывая Муром, то славяне, занимая булгарские становища”[[4]]. Характерной чертой религиозной картины эпохи средневековья на территории Поволжья, в том числе Среднего, было преобладание веротерпимости. Достаточно вспомнить христианскую принадлежность хана Кубрата, предводителя Великой Болгарии – конфедерации тюркоязычных племён, вероятно, в основном носителей тенгрианства. Ярким примером веротерпимости в Волжской Болгарии являются многочисленные факты совместного соседского проживания различных конфессиональных групп – мусульман, христиан и язычников. Страна была разной во многих сферах, в том числе религиозной. Имеющиеся источники исторического характера, в основном подтверждают устойчивые бытование традиции веротерпимости ислама и христианства на территории Среднего Поволжья.

Христианские традиции в эпоху средневековья на территории Волжской Булгарии, как и во многих других регионах России и мира, значительно отличалась от современных. Поэтому нельзя изучать степень их распространённости только с помощью нынешних канонов данной мировой религии. Христианство в своём своеобразии повлияло на этнокультурный фактор народов проживающих на этой территории. Этническая неоднородность и мозаичность способствовали мирному сосуществованию представителей разных религиозных систем – мусульман, христиан, язычников. Отражением данной картины стали такие устойчивые черты культуры, как сочетание различных воззрений и наличие множества элементов. Несмотря на некоторые сомнения в достоверности письменных источников и неувязки в описании указанных событий, необходимо отметить большой вклад христианских миссионеров в становление православной идентичности. Христианские традиции, заложенные в данную историческую эпоху, особенно в XI-XV вв., послужили устойчивым фундаментом их дальнейшего развития в Поволжье.

Список Источников.

1. Бурдин Е. А. По следам Спасителя: история христианства в Среднем Поволжье (VII-XV вв.). М.: “Корпорация технологий продвижения”, 2017. 178. C.

2. Время и пространство Болгарской цивилизации: Атлас Гл. ред. Р. С. Хакимов, науч. ред. и сост. Ф. Ш. Хузин. М.: “Феория”, 2012. 472. С.

3. Полубояринова М. Д. Православная епархия в Сарае // История татар в семи томах. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV вв. Казань, 2009. 1056. С.

4. Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновскою летописью // Полное собрание русских летописей. 286. С.

5. Гумилёв л. н. от Руси до России: очерки этнической истории. – СПб., 1992. – 318. С.

1. Бурдин Е. А. По следам Спасителя: история христианства в Среднем Поволжье (VII-XV вв.). М.: “Корпорация технологий продвижения”, 2017. 178. C.

2. Время и пространство Болгарской цивилизации: Атлас Гл. ред. Р. С. Хакимов, науч. ред. и сост. Ф. Ш. Хузин. М.: “Феория”, 2012. 472. С.

3. Полубояринова М. Д. Православная епархия в Сарае // История татар в семи томах. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV вв. Казань, 2009. 1056. С.

4. Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновскою летописью // Полное собрание русских летописей. 286. С.

5. Гумилёв л. н. от Руси до России: очерки этнической истории. – СПб., 1992. – 318. С.

[1]Время и пространство Болгарской цивилизации: Атлас Гл. ред. Р.С.Хакимов, науч. ред. и сост. Ф.Ш.Хузин. М.: Издательство «Феория», 2012. – [С. 152.].

[2]Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновскою летописью // Полное собрание русских летописей. т. 9. – СПб., 1862. – [с. 58–59.]. http://resource.history.org.

[3]Православная епархия в сарае // история татар в семи томах. т. III. улус джучи (Золотая орда). XIII – середина XV вв. 2009. – [с. 381–387].

[4]Гумилёв л. н. от Руси до России: очерки этнической истории. – СПб., 1992. – [с. 52–53.].

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!