Глава из книги Романа Соловия "Появляющаяся церковь".

Роман Соловий - Реакция современных протестантских богословов на вызов постмодернизма

Вызов постмодернизма, брошенный евангелическому богословию, состоит из двух взаимосвязанных аспектов: эпистемологического и культурного. Постмодерн формирует такой эпистемологический простор, в котором выдвигается региональный, гетерогенный и плюралистический подход к знаниям, не оставляющий места обобщающим теориям. Он утверждает, что любое теоретизирование должно оставаться локальным и выступает против навязывания унитарного, формального дискурса. Постмодернистское эпистемологическое пространство принципиально неконформистское, оно сознательно подчеркивает маргинальность, отличие, неопределенность. Эта черта постмодернистского вызова привлекла внимание протестантских авторов, и многие из них предупреждают об опасности радикального релятивизма. Также происходит осмысление разнообразных сценариев взаимодействия евангелического богословия с социокультурным вызовом постмодернизма.

В рядах современных протестантских богословов не существует единства в отношении перспектив христианства в эпоху постмодерна. Некоторые из них считают, что постмодернизм кардинально противоположен и опасен для евангелического христианства. Для них постмодернизм - это мировоззрение, не оставляющее места вере в Бога, подрывающее христианские культурные ценности, подвергающее сомнению традиционные истины. Другие придерживаются взгляда, что принятие евангелическим христианством постмодернистского поворота в западной мысли раскрывает перед ним новые возможности «следующей реформации», то естьвозрождения христианства как передовой, а не реакционной силы в современном мире. Ключевыми чертами постмодернистского мышления, могущими обусловить возрождение христианства, считаются признание культурной полифонии (открывающей пространство для настоящего диалога), освобождение познания от догматизма (недоверия к готовым ответам) и акцент на ограниченности языка.

Яркий выразитель первого подхода - Дуглас Гроотхайс, профессор апологетики Денверской семинарии. Он говорит, что искушение постмодерна соблазняет христиан «создавать собственную мнимую духовность, либо возвращаться к традиции этнических или расовых групп, не беспокоясь об объективной истине или рациональности».[1] Гроотхайс отождествляет постмодернизм с нигилизмом конца XIX в., видя в них общую основу упадка истины в обществе. С его точки зрения, это особенное культурное состояние, в котором «идея абсолютной, универсальной истины рассматривается как неправдоподобная, пребывает в пренебрежении или даже серьезно не берется в расчет».[2] Эти признаки полностью относятся к постмодернистским мыслителям, которые по словам Гроотхайса «разрушили и разложили саму идею истины. Она больше не познается теми, кто используют надлежащие формы исследования и изучения. Истина не находится над нами, чем-то, что может передаваться с течением времени от культуры к культуре. Она неотделима от наших культурных условий, нашей психологии, нашей расы и пола.

В конце концов, истина -это то, что мы как личности, как сообщество делаем с нею (истиной) и ничто больше. Истина растворилась во множестве разъединенных истин».[3] Гроотхайс приписывает влиянию постмодернизма все негативные черты американской культуры, утрату интеллектуального идеала духовности, причины современного религиозного синкретизма. Тем не менее изображение постмодернизма Гроотхайсом больше напоминает карикатуру на его подлинное содержание. Обвинение постмодернизма в полном отречении от истины, релятивизации всего знания искажает его содержание, ведь постмодернизм отрицает не столько существование объективной истины, сколько нашу способность отличить ее от неистины.

Противоположную позиции Гроотхайса точку зрения занимает профессор религиоведения университета Денвера Карл Рашке, считающий, что постмодернизм никоим образом не аморален и не антихристианский по своему характеру. Он видит в постмодернизме «дескриптор или локатор духа времени» и считает, что постмодернистская революция в философии (которую он противопоставляет популярному пониманию термина «постмодернизм» в современной культуре) создала необходимую среду для освобождения христианского евангелия из модернистского капкана сциентизма, рационализма, гуманизма и скептицизма.[4] Рашке полагает, что значительная часть критики в адрес постмодернизма представляет карикатуру на него. Рассматривая особенности модернистской и постмодернистской эпистемологии, Рашке соглашается с точкой зрения протестантского философа Брюса Бенсона, который подчеркивал, что антифаундациона-листский курс постмодерна более христианский, чем фаундационализм.[5] Бенсон говорит, что постмодернизм побуждает евангелическое богословие признать свою вину в «том, что с библейской точки зрения является наибольшим грехом» - поклонение идолу (критериям концептуальной вероятности, определенным модернистской философской мыслью).

Бенсон считает, что модернистское идолопоклонство имеет три основные взаимосвязанные характеристики: критический акцент на автономии индивидуума, устойчивое доверие к возможностям человеческого разума в целом и разумности отдельного человека, представление о чистом «объективном» характере разума.[6] Эти характеристики имеют тенденцию придавать особенное значение человеческому или субъективному фактору, даже если он используется для подчеркивания «объективной» реальности Бога или Писания. Как отмечает Рашке, современные евангелические богословы, даже не осознавая того, подражают модернистской философии, на словах пытаясь утвердить нерушимую власть и присутствие Бога. В то же время философия постмодернизма вскрывает идолопоклоннические и релятивистские тенденции модернизма в целом, особенно критикуя корреспондентную теорию истины, согласно которой истина - это соответствие мысли (высказывания) и действительности (вещи). Постмодернизм обращает внимание на ограниченные пределы человеческого знания, а это означает, что Бог может продолжать говорить и раскрывать себя. Подвергая релятивизации язык и акцентируя «бесконечное качественное отличие» (С. Кьеркегор) проявлений человеческого интеллекта и богатства нашего внешнего мира, постмодернизм, как утверждает Рашке, открывает возможность почитать безмерную святость Бога так, как модернистская философия делать этого не позволяла.

Другой современный богослов Дэвид Уэллс, напротив, видит путь возращения к принципам Реформации в противостоянии постмодернизму.[7]

Он убежден, что современная культура трансформируется под влиянием двух основных факторов: постмодернистского духа и религиозного плюрализма. Для их осмысления необходимо принимать во внимание философскую традицию, унаследованную от эпохи Просвещения, которая сосредоточена на свободе от прошлого, от Бога, и от внешнего авторитета. Уэллс считает, что постмодернизм представляет собой восстание против некоторых идей Просвещения, а не отрицание модернизма в целом.

Общим знаменателем всей постмодернистской перспективы выступает «смерть значения». Отрицая базовые допущения рационализма, постмодернизм усиливает скептический взгляд на человеческий разум, что, в свою очередь, приводит к дальнейшей фрагментации и отходу от идеи метанарративов. Уэллс считает, что постмодернистская критика модернизма заходит слишком далеко. Отрицая корреспондентую теорию истины и возможность размежевания истины и лжи, постмодернизм оставляет нас без мировоззрения, без истины, без цели. Усиление религиозного плюрализма, утверждает Уэллс, сопровождается разрушением религиозного самосознания, критическим отношением к институциональным проявлениям религии, росту роли общей «духовности», которая может практиковаться и за пределами церкви. Привлекательность новой духовности состоит в том, что она обособляет внутренний мир от общественной жизни, предлагая эмпирическое обоснование убеждениям, которые не должны отвечать внешней реальности.

Уэллс видит в постмодернистских духовных поисках внутренний поворот к подлинной духовности. Он сравнивает этот новый дух с гностицизмом, мировоззрение которого противоречило христианской вере, что требовало конфронтации, а не адаптации. Уэллс находит эту конфронтацию в исторической протестантской ортодоксии, которая изображает Бога, ищущего грешника, а не грешника, который заглядывает в себя, чтобы найти там Бога. Он призывает ответить на новый тип гностицизма верностью исторической протестантской доктрине греховности, согласно которой человеческая природа фрагментирована и искажена. Несмотря на массу видов духовности, наличествующих в современном обществе, только христианство предоставляет личные отношения, которых жаждут представители постмодернистского общества. Христос - ответ пустой духовности и бессмысленному существованию.

К сожалению, отмечает Уэллс, евангелические христиане на Западе больше заняты приспособлением к постмодернистскому мышлению, чем противостоянием ему. Евангелическое христианство меньше стало обращать внимание на доктрины и религиозную самобытность, а вместо этого подчеркивает ценности и принципы, направленные на улучшение жизни «здесь и сейчас». Церковь постепенно превращается на место, где евангелие может продаваться как продукт для потребителей. Уэллс призывает протестантов вернуться к возвещению божественной истины и не уступать потребительскому соблазну светского общества.

Несмотря на разные цели Уэллса и Рашке (первый пытается сформулировать христологическую доктрину, способную поддержать евангелическую церковь в постмодернистскую эпоху, а второй желает обеспечить философское оправдание принятия евангелическими христианами основных идей постмодернистской мысли), в их концепциях есть несколько общих позиций. Оба богослова считают Реформацию шестнадцатого столетия кульминационным моментом в развитии богословия, демонстрируя при этом глубокую преданность Реформации, хотя характерные особенности протестантского богословия, которые их захватывают, несколько отличаются. Уэллс сосредотачивает внимание на доктрине оправдания верой, видя в ней способ борьбы с мыслью, что спасение можно найти внутри человеческой души. Рашке фокусируется на учении Лютера о кресте, рассматривая его как призыв вернуться к одной лишь вере (sola fidea), а не веры в наш человеческий разум.

Авторы также согласны с тем, что некоторые аспекты постмодернистской критики модернизма справедливы. Однако при этом Уэллс и Рашке расходятся в своих оценках постмодернизма. Рашке считает, что постмодернистский поворот обещает большие перспективы христианству, следовательно, его следует принять, в то время как Уэллс видит в постмодернизме обновленную версию модернизма, которой следует противостоять. Признавая ценность принципов Реформации, эти авторы по-разному видят их применение. Уэллс апеллирует к историческим протестантским доктринам и традиционной практике, а Рашке обращается к пятидесятничеству, для которого характерен опыт веры, который подчеркивает тайну и признает ограниченность разума.

В среде консервативных христианских богословов достаточно широко распространена мысль о том, что основные темы философии постмодерна и фундаментальные утверждения ортодоксального христианского богословия исключают друг друга. Американский философ религии Ме-род Вестфал не разделяет этого убеждения. По его мнению, даже если некоторые постмодернистские философы занимают антирелигиозные позиции, центральные темы и направления аргументации их философских систем не были разработаны в контексте критического отношения к религиозности. По этой причине Вестфал считает возможным и обязательным христианское «усвоение» определенных тем философии постмодерна, то есть поиск среднего пути между тотальным отрицанием постмодернистских концепций и их некритическим принятием.[8]

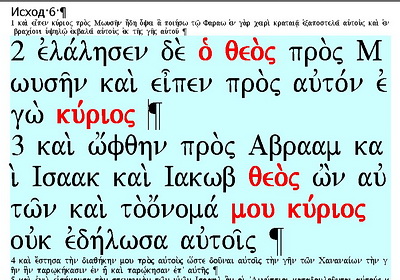

Суть этой стратегии состоит в реконтекстуализации, то есть в извлечении определенных философских тем из контекста антихристианских или атеистических установок, в которых они сегодня мыслятся, и в последующей формулировке их в рамках исходных положений христианского теизма, которые, как настаивает Вестфал, и являются их подлинным домом. Так, например, он предлагает искать истоки постмодернистской герменевтики подозрения в богословии грехопадения и греховности человека, особенно в учении Павла о ноэтических последствиях греха, соответственно с которым человеческие существа «подавляют истину неправдой» (Рим. 1, 18). «Герменевтика конечности» с ее акцентом на вмонтированность человеческого понимания в культурные конструкции является открытой для богословского учения о тварности человека.[9]

Вестфал говорит, что хотя большинству постмодернистских философов присущи атеистические убеждения, их аргументы на самом деле не столько отрицают существование Бога, сколько доказывают, что человеческие существа индивидуально или коллективно не владеют статусом и авторитетом божественности. Объективное знание реальности, восприятие действительности, так сказать, глазами Бога для нас невозможно. Постмодернизм помогает христианам понять, что богословие никогда не сможет достичь уровня сущностного знания о Боге и, собственно, должно отказаться от такого рода претензий. Поскольку человеческие существа ограниченные и конечные, а Бог абсолютный и бесконечный, то богословие неспособно достичь такого уровня познания Бога, какое он имеет сам о себе, знания, лишенного двусмысленности, неясности, тайны или других эпистемологических ограничений.[10]

Тот факт, что богословие мыслит об абсолютном и бесконечном Боге, не переносит атрибуты абсолютности и бесконечности на богословский дискурс. Вестфал отмечает, что богословские утверждения - это в лучшем случае попытка разглядеть Бога сквозь «зеркало» или «тусклое стекло» (1 Кор. 13,12). Бог открывает нам себя с учетом нашего ограниченного состояния, оставаясь при этом вне рамок нашей системы измерений. Согласно принципу эпистемологического смирения цель богословия состоит в том, чтобы «мыслить о Боге так, как люди должны мыслить о Боге, а не так, как Бог мыслит о Боге».[11]

Как считает другой протестантский философ континентальной традиции, Джеймс Смит, постмодернистская критика идеи автономной,объективной, нейтральной рациональности открывает возможность для создания «радикально христианской философии».[12] Ведь именно обращением к Разуму модернистские мыслители легитимировали отрицание религии, однако постмодернистским авторам, в частности Лиотару, удалось продемонстрировать, что не только религия, а любая другая форма знания коренится в нарративе или мифе. Согласно Смиту, постмодернистская философия способствует возвращению августинианской эпистемологии, исповедующей структурную необходимость веры прежде понимания (верю, чтобы понимать). Смит подчеркивает, что значительная часть современных христианских философов не вполне правильно интерпретирует лиотаровское определение постмодернизма как недоверия к метаповествованиям.

В частности, Ричард Миддлтон и Браен Уолш, авторы известной книги «Истина загадочней, чем раньше: библейская вера в эпоху постмодернизма» ошибочно подчеркивают, что с постмодернистской перспективы две основные проблемы метаповествований - это их универсальный масштаб (попытка перерасти в «великие повествования», охватывающие всю историю мира) и склонность тотализировать («тотальные» претензии на истину неизменно приводят к гегемонии насилия и маргинализации).[13] Миддлтон и Уолш также считают признаком постмодернизма трактовку метанарративов как социальных конструкций вроде абстрактных этических систем. Как отмечает Смит, такая интерпретация метанарративов имеет мало общего с их толкованием Лиотаром.

Для французского философа метанарративы прежде всего выступали способом легитимации научного знания с помощью обращения к универсальному критерию -Разуму, стоящему вне пределов какой-либо конкретной языковой игры и потому гарантирующему достижение универсальной истины. Однако, как считает Лиотар, метанарративы - это также разновидности языковых игр, коренящихся в нарративах легитимации (в частности, гуманистическом метанарративе эмансипации и метанарративе жизни Духа немецкого идеализма). Следовательно, обращение к Разуму как к критерию, конституирующему знание, - это не больше, чем языковая игра, сформированная на основании определенных базовых убеждений, которые принимаются верой. Именно на этой основе в постмодернизме происходит возвращение простора для духовности и религии, которые, как оказалось, ничем не уступают научному знанию.

Постмодернистских богословов объединяет критическая оценка роли модернизма в развитии христианского богословия. В частности, они видят влияние модернизма на консервативное христианское богословие в желании использовать методы современной науки в библеистике, в склонности к эвиденциалистской апологетике,[14] в убеждении, что богословские выводы можно сделать из нейтральных фактов, в допущении возможности выявления в богословии вечных и неизменных истин. Так, Н. Мерфи говорит, что влияние модернистской эпистемологии можно найти как в консервативном, так и в либеральном богословии. С ее точки зрения, консерваторы подчеркивали трансцендентное вмешательство Бога в мир природных и человеческих дел, в то время как либеральные богословы сосредотачивали внимание на имманентности Бога человеческому опыту.

Консервативные богословы толковали откровение как открытие небесных реальностей; для представителей либерального лагеря откровение соотносится с человеческим открытием, Бог раскрывает себя на основании подлинных человеческих средств. Подход консервативных богословов к Писанию представлял собой попытку обосновать его в качестве неопровержимого основания, с которого начинается возведение богословского строения. Консерваторы относились к Писанию как собранию основных деяний Бога, а не человеческих открытий, подчеркивали фактический характер его содержания. Кроме того, с точки зрения консервативных богословов, Писание обеспечивает точное и подлинное объяснение сверхъестественных реалий.

С другой стороны, либералы, говорит Мерфи, считали, что Писание принадлежит к тому классу произведений, которые с разной степенью убедительности выражают вытекающие из религиозного опыта идеи о Боге и жизни человека. Поэтому либералы считали основоположным фактором богословия религиозный опыт, в то время как консерваторы обращались к Писанию. Однако обе группы относятся к своим основаниям как к источнику универсальной истины. Мерфи считает, что эпистемология консервативных богословов направлена «снаружи внутрь» и начинается с согласованной внешней реальности. Таким образом, богословие становится своего рода наукой о Боге, а объективный факт откровения становится основой богословия. Писание становится непогрешимой, несомненной основной для богословского построения, в котором роль человеческого опыта лишь вторична по отношению к главной роли Писания. Эпистемология либерального богословия, напротив, направлена «изнутри наружу». В качестве примера такого подхода Мерфи обращается к идеям Шлейермахера.

С другой стороны, либералы, говорит Мерфи, считали, что Писание принадлежит к тому классу произведений, которые с разной степенью убедительности выражают вытекающие из религиозного опыта идеи о Боге и жизни человека. Поэтому либералы считали основоположным фактором богословия религиозный опыт, в то время как консерваторы обращались к Писанию. Однако обе группы относятся к своим основаниям как к источнику универсальной истины. Мерфи считает, что эпистемология консервативных богословов направлена «снаружи внутрь» и начинается с согласованной внешней реальности. Таким образом, богословие становится своего рода наукой о Боге, а объективный факт откровения становится основой богословия. Писание становится непогрешимой, несомненной основной для богословского построения, в котором роль человеческого опыта лишь вторична по отношению к главной роли Писания. Эпистемология либерального богословия, напротив, направлена «изнутри наружу». В качестве примера такого подхода Мерфи обращается к идеям Шлейермахера.

Он начал свои богословские поиски с осознания абсолютной зависимости. Такое осознание Бога считается универсальным. Духовные конструкции, вроде доктрин, подвергаются проверке именно на основании этого опыта. В рамках этого подхода мы начинаем с опыта, то есть проверкой адекватности становится приемлемость богословских конструкций для широкой публики, а не для того или иного религиозного института. Религиозный язык консервативного богословия, как правило, носит пропозиционный характер, в то время как либералы склонны к экспрессивности. Консервативные богословы надеются, что их теории будут отвечать действительности. Либерализм же предполагает, что достичь консенсуса в отношении реальности невозможно, но мы можем начать с общего человеческого опыта. Консервативное богословие больше, чем богословие либеральное, видит потенциал в сотрудничестве между наукой и богословием. Мерфи делает вывод, что современные консервативные и либеральные богословы в своем подходе фаундационали-сты, а в дискурсе - модернисты.

Критикуя модернистский подход к философии и богословию, Мерфи пропагандирует разрыв с модернистскими перспективами в гносеологии, языке и метафизике, считая их редукционистскими. Первый уровень модернистского редукционизма, с критикой которого она выступает, представляет фаундационализм. Она полагает, что редукционистская природа фаундационализма обусловлена его преобладающим акцентом на отдельных положениях, а не на целом, в котором они находятся. Она видит в фаундационализме попытку обеспечить надежное и универсальное знание, апеллируя к общедоступной истине. В отношении к характеру основ модернисты делятся на две группы.

Во-первых, эмпирики обращаются к психическим представлениям и универсальному опыту. Однако, как говорит Мерфи, смертельным ударом по такому фаундационализму стало признание, что научные факты в значительной мере опираются на наблюдения и потому не могут быть универсальными и доступными всем. Во-вторых, в консервативном протестантизме в роли основы богословских знаний выступает Священное Писание, однако Мерфи также отбрасывает эту точку зрения: она считает, что аргументы, приведенные христианскими богословами, «не обеспечивают необходимой уверенности в том, что Библия представляет собой записанное слово Божье»; кроме того, рационалистическое обращение к «понятным и ясным идеям» (Р. Декарт) не обеспечено достаточными основаниями, ведь «то, что является несомненным в одном интеллектуальном контексте, весьма сомнительно в другом».

Она считает, что фаундационализм следует заменить постмодерным холистичным подходом к эпистемологическому обоснованию. При этом Мерфи опирается на трактовку У Куайном знания как своеобразной сети, согласно которой не существует принципиальных отличий основоположных и неосновных убеждений (данные науки создаются с помощью их интерпретации в свете других теоретических допущений), а также на точку зрения Аласдера Макинтайра о признании краха рациональности как поля ведения этических дискуссий. Позицию Мерфи разделяет ее последователь Б. Калленберг, считающий, что «язык не представляет, а конституирует реальность». Согласно Калленбергу, теоретизирование обособляет язык и мир, поскольку теории предлагают пояснение мира, выраженные языком, который как будто может обратиться к миру и одновременно находиться в стороне от него. Но это создает путаницу, ведь если «все пояснения формулируются средствами языка, то у нас нет экстралингвистических средств для пояснения, проверки или обоснования того, как мы используем язык».[15]

Другим направлением модернистского редукционизма, считает Мерфи, являются современные репрезентационные представления о языке, сосредоточенные, во-первых, на отдельных высказываниях, оторванных от нарративного контекста, и, во-вторых, на индивидуумах без учета их социальной среды. Вместо этого она склоняется к холизму позднего Витгенштейна и Дж. Остина. Целостность языка, считает она, состоит в том, что высказывания обретают свой смысл только в контексте повествования. Перевод высказывания на любой иностранный язык не способен передать его значения, ведь значения не универсальны. Кроме того, язык и жизнь пребывают в неразрывной связи, поэтому можно сказать, что язык - это не столько о мире (как в том случае, если язык отображает и представляет реальность), сколько о том, что язык в мире. Мерфи говорит, что «библейские нарративы создают мир, и в середине этого мира верующие должны жить своей жизнью и понимать реальность».[16] Эту точку зрения поддерживают ученик Мерфи Брэд Калленберг, который считает, что «язык не является реальностью, он создает реальность», а также С. Гренц и Дж. Франке, подчеркивающие, что мы живем не в «мире-самом-по-себе», а в «языковом мире, который сами же и создаем».[17]

Итак, постмодернистские богословы подчеркивают, что модерн с его пропозиционной системой истины, основывающейся на фундаменте универсального разума, подходит к концу. Поэтому христианским мыслителям следует не столько тосковать о вечных богословских конструкциях,сколько разрабатывать уникальные формы богословия, учитывающие специфику разнообразных и изменчивых культурных контекстов. Завершение эпохи модерна рассматривается ими как возможность для христианского богословия вернуть себе собственный голос, в то время как модерное богословие пыталось соответствовать светским стандартам научной объективности. Некоторые богословы постмодернистской ориентации склоняются к деконструкции, утверждая, что объективное или абсолютное знание о значении языка невозможно, в том числе и знание о тексте Библии. В частности, Дж. Смит приводит аргументы в пользу герменевтики творения, позволяющей множественность таких истолкований.[18] Линдбек признает возможность содержательности и истинности в толковании библейского текста, но также подчеркивает их множественность: Евангелия дают нам несколько разных представлений о жизни Иисуса, в Писании содержится несколько подходов к искуплению. В то время как богословие модерна пыталось упорядочить текст в абсолютную систему, постмодернистские богословы, согласно Г. Уорду, использовали «исследования и анализ постмодернистской мысли для того, чтобы перечитать основоположные христианские тексты относительно Писания, литургии и вероисповедания, и построить новые христианские богословия» с учетом философии постмодернизма.[19]

Рост интереса к постмодернизму в среде евангелических богословов демонстрирует интеллектуальная биография Реджинальда Стакхауса, заслуженного профессора богословия и этики в Уиклиф-колледже Торонтской школы богословия.[20] Его изначальное представление о задаче преподавателя богословия было консервативным. Он смотрел на богословие как на корпус объективного знания, которое можно изучить, в которое можно верить и которое можно практиковать в реальном мире. Исходя из такой предпосылки, постулировалось большое количество богословских положений, каждое из которых считалось объективно истинным. Этот набор истин включает в себя положение о существовании Бога. Это утверждение признается истинным с оглядки на то, что всемогущий, всеведущий Творец вселенной действительно существует независимо от нас.

Другими словами, утверждение считалось верным потому, что оно отвечало подлинному состоянию дел в мире за пределами разума. Как отмечает Стак-хаус, сказать, что существование Бога - это объективный факт, означаетутверждать, что он может рассматриваться как тот, кто имеет самостоятельное существование, пребывающее за рамками нашего контроля.

Однако постепенно подход Стакхауса претерпел существенные изменения. Причиной революции в мышлении было то, что язык объективации (то есть разговор о Боге, ангелах как тех, кто имеют независимое существование) оказался неспособным эффективно возвещать людям то, что христианство могло им предложить. «Я видел, - говорит Стакхаус, - что для христиан проблема коммуникации состоит в формулировании нашей веры языком, который теряет смысл».[21] Как отмечает Р. Дэвис, традиционно христианское богословие учило, что для того, чтобы относиться к Богу так, как предлагает Библия (например, молиться ему), Бог должен быть существом, которое может быть там. [22] Иными словами, он должен быть существом, которое мы можем определить и понять как такое, что имеет самостоятельное существование.

Стакхаус называет такое мышление о Боге его объективацией. Однако объективированный Бог абсолютно немыслим, ведь необходимым концептуальным условием для самостоятельного объективного существования Бога является его пространственное расположение. Это было возможным, когда люди, как Данте, считали, что земля окружена девятью концентрическими кругами. Однако такое представление о мироздании было разрушено во времена интеллектуальной революции, открывшей миру, что Земля - это одна из многих планет, вращающихся вокруг Солнца. В наш век науки мы знаем, что Вселенная не имеет формы концентрических сфер. Необъятность (возможно, бесконечность) Вселенной не оставляет места небесам, на которых Бог мог бы пребывать. Поэтому мы обязаны не поддаваться искушению объективировать Бога.

Стакхаус считает такой традиционный взгляд на Бога способом побудить людей отказаться от веры в Бога. Он рассказывает: «Когда я впервые признал, что ни одно из утверждений веры, сделанные мной на протяжении всей жизни, не могут быть проверены с помощью аргументов, которые не открыты к противоположной интерпретации, я с удивлением подумал о том, смогу ли остаться верующим. Не было никакого просвета, пока я не понял, что это проблема существует только до тех пор, пока я настаиваю на объективации веры. Как только я признал, что вера по определению должна быть... субъективной реальностью, у меня не осталось проблемы».[23] Здесь мы встречаемся со знакомым постмодернистским рефреном: существует множество концептуальных схем или языковыхструктур, с помощью которых мы истолковываем и переживаем мир, поэтому нет некоего нейтрального «взгляда из ниоткуда», нет Божьей оценки объективной реальности.

Соответственно, если кто-то предлагает причину для того, чтобы верить во что-то, это делается с точки зрения определенной концептуальной или лингвистической структуры. Те, кто пребывает вне рамок сообщества, разделяющего такую перспективу, не обязаны соглашаться ни с аргументами, ни с выводом. Ведь, несомненно, существует другая концептуальная перспектива, которая в случае ее принятия позволит или даже будет требовать отрицания выдвинутого утверждения.

Намного более взвешенную позицию христианского отношения к постмодернизму предлагает богослов Кевин Ванхузер. Он призывает христианских мыслителей не игнорировать значения постмодернизма, но одновременно предостерегает их об опасности как демонизации, так и обожествления этого явления. Он считает ошибочной попытку развивать открытый диалог с постмодернизмом, чтобы достичь взаимопонимания и сделать христианскую веру более понятной для современников. Ванхузер убежден, что диалог христианского богословия с постмодернизмом, как и с любой другой нехристианской парадигмой, в конечном итоге приводит к редукционизму.

Вместо этого Ванхузер обосновывает необходимость серьезной дискуссии с постмодернизмом, предполагающей не просто обмен мыслями, а настойчивую защиту христианскими богословами собственно христианской мудрости. Понятно, что дискуссия предполагает фундаментальное изучение христианами постмодернистских идей, основой которых Ванхузер считает полное осознание человеком своей ситуативности (все наши знания опосредованы языковыми и культурными конструкциями). Как отмечает богослов, постмодерность - это «состояние, когда человек настолько открыт к плюрализму и отличию, что начинает осознавать случайность собственного языка, культуры и способа жизни».[24] Все системы языковых или концептуальных отличий одинаково случайны, поэтому не может быть и речи о существовании абсолютных утверждений - в этом тезисе Ванхузер видит основную предпосылку состояния постмодерна, то есть осознания, что любой текст или система смыслов - случайны и могут быть подвергнуты деконструкции.

Ванхузер убежден, что главными особенностями постмодернизма, к которым следует прислушаться христианам, является критика всех идеологий, постоянное иконоборчество, радикальный протест против

всех жестких систем мышления, которые угнетают человека. Эффективными постмодернистскими средствами борьбы с концептуальным идолопоклонством (тенденции относиться к определенной концептуальной схеме как к окончательно завершенной) Ванхузер считает иронию и деконструкцию. Эта критика доминирующих систем знания получает у постмодернистских философов этическое измерение, перерастая в защиту всех "маргинал изованных сообществ, голоса которых систематически угнетались. Отсюда склонность к множественности, повышения значимости всего, что ранее подавлялось, вытеснялось на периферию.

Ванхузер соглашается с тезисом Дэвида Трейси, что постмодерность -это «поворот к иному», где «иное» - это все, что исключалось различными «-измами» модерна. Постмодернистская критика открыла путь обновлению академической респектабельности альтернативных форм мышления, вернув пространство трансцендентности. Однако Ванхузер поднимает важный вопрос: должна ли постмодерность, даже если она возвратила измерение трансцендентности, определять повестку дня христианского мышления? Он убежден - ни в коем случае. Хотя постмодерность и освободила мышление от многих идей модернизма, тем не менее она неспособна принести свободу от греха, смерти, бессодержательности и отчаяния. Ванхузер отрицает возможность корреляции христианского мышления с каким-либо философским направлением, ведь такая корреляция вынуждает христианское сообщество мыслить в соответствие с не характерными для нее дисциплинарными правилами.

Опасность корреляции богословия с каким-либо философским или научным направлением, по Ванхузеру, состоит в «приручении божественного, в редукции дивного нового мира Библии к понятиям мира сего, в замене скандала креста похлебкой интеллектуальной респектабельности».[25] В этом смысле постмодернизм ничем не лучше модернизма. Если модернистские мыслители преувеличивали божественную имманентность, то постмодернистские богословы настолько подчеркивают «инаковость» и трансцендентность Бога, что он становится аморфным «тотально иным», пребывая вне категорий языка и определения. Напротив, христианская позиция состоит в том, что Бог открыл себя в личности Иисуса Христа, который стал критерием понимания Бога. В этом смысле Ванхузер поддерживает христианского философа Алвина Плантингу, который говорил, что нам необходимо меньше приспосабливаться к текущей интеллектуальной моде и иметь больше христианской уверенности.

Вместо приспособления к чуждым христианству схемам, Ванхузер предлагает развивать собственно христианское мышление, базирующееся на мифопоэтических рамках Писания (на основании нарративов творения, искупления, завершения истории). Перенесение знания в библейскую схему «сотворение-грехопадение-искупление» создает специфически христианскую перспективу природы рациональности, метафизики, этики. Мышление, которое можно считать собственно христианским, должно быть единым (целостным, интегративным, творческим), святым (обособленным, благочестивым, заветным), кафолическим (демонстрировать сознание долготы и широты христианской традиции, философски эклектичным) и апостольским (библейским, христоцентричным). Поэтому Ванхузер приходит к выводу, что с христианской точки зрения постмодерн (как и модерн), несмотря на определенный прогресс, явленный в недоверии к метанарративам и критике идеологий, в целом является историей отхода^ уклонения от пути мудрости и жизни, суммированного в Иисусе Христе. Именно с позиций божественного откровения христианский мыслитель и должен давать ответ вызовам реальности.

Следует признать, что в евангелических кругах не существует общей точки зрения на природу и вызовы постмодернизма, что обусловлено как неоднородностью самой постмодернистской перспективы, так и спецификой богословских традиций, на основании которых осуществляется ее оценка. Постмодернизм выдвигает ряд подходов, которые могут быть полезными для провозглашения христианской вести, это, в частности, принятие ценности и достоинства каждого человека и ее неотъемлемых прав, независимо от этнической или социальной принадлежности; осознание важности роли культуры в формировании личности, ее идей и предубеждений; признание ограниченности человеческого языка в познании абсолютной истины, а также способности манипулировать, исключать и контролировать других; критика безрассудного оптимизма и зазнайства сциентизма; признание того, что Библия содержит не только доктрины, но и нарративы, показывающие, как живой Бог милостиво взаимодействует со своим творением в их борьбе.

Другие измерения постмодернизма можно оценить как сомнительные с точки зрения их влияния на христианство: постмодернизм видит в толерантности ключевую добродетель, но как только определенная группа получает власть, толерантность часто превращается во враждебность к тем, кто не согласен с новым порядком; признание возможности получения и конструирования знаний, и отрицание того, что высшая истина открыта Богом и воплощена в личности Христа; уважение к другим культурам и нежелание или неспособность осуждать аморальные практики или зло; критическое отношение к индивидуализму модерна и акцент на роли сообщества, которое, тем не менее, имеет склонность к переходу к «групповому мышлению» (тип мышления тесно сплоченной группы, члены которой пытаются свести к минимуму конфликты и достичь консенсуса без критической оценки и анализа идей); забота о маргинальных слоях общества, которая часто способствует виктимизации (превращению личности или группы личностей в реальную жертву) и появлению различных социальных групп, конкурирующих в борьбе за власть; внимание к окружающей среде, которое часто переходит в сакрализацию природы и девальвацию человеческих существ; интерес к духовности и индивидуальному благочестию, но равнодушие или враждебность к организованной религии и учению; увлечение электронными средствами массовой информации, которое приводит к смещению людей в сферу виртуальной реальности, обособления от реальной жизни и своих обязанностей; признание за христианами права на место в интеллектуальной сфере, учитывая их мысль только как один из многих голосов среди бесконечного количества равноправных взглядов на истину.

Существуют также постмодернистские идеи, несовместимые с библейским христианством: и модернизм, и постмодернизм отрицают Бога как реальность и возводят на престол автономное человеческое существо, которое пребывает в поисках неограниченной свободы; постмодернизм отказывается от целостного мировоззрения, подрывая ощущение цели, которую человеческие существа должны достигать; релятивизм, характеризующий постмодернистское мышление, отбирает определенный фундамент у знания и ценностей, лишая их надежной точки отсчета.

[1] Groothuis, Truth Decay, 22.

[2] Ibid., 22.

[3] Ibid., 20.

[4] Carl Raschke, The Next Reformation: Why Evangelicals Must Embrace Postmodernity (Baker Academic, 2004), 20-21.

[5] Bruce Benson, Graven Ideologies: Nietzsche, Derrida and Marion on Modern Idolatry (Downers Grove: InterVarsity Press, 2002), 243.

[6] Ibid., 42.

[7] Wells, Above All Earthly Powrs, 339.

[8] Merold Westphal, Overcoming Ontotheology: Toward a Postmodern Christian Faith (New York: Fordham University Press, 2001), 76.

[9] Merold Westphal, "Continental Philosophy of Religion," in The Oxford Handbook of Philosophy of Religion, ed. William J. Wainwright (Oxford: Oxford University Press, 2005), 479.

[10] Westphal, Overcoming Ontotheology, 174.

[11] Ibid., 80.

[12] James К. A. Smith, "A Little Story About Metanarratives: Lyotard, Religion, and Postmodernism Revisited" in Christianity and the Postmodern Turn: Six Views, ed. Myron Penner (Grand Rapids: Brazos Press, 2005), 134.

[13] Middleton and Walsh, Truth Is Stranger Than It Used to Be.

[14] Эвиденциализм (англ. evidentialism) - взгляд, согласно которому рациональность религиозных убеждений зависит от качества аргументов, представленных для их обоснования.

[15] Brad J. Kallenberg, Ethics as Grammar (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2001), 234.

[16] Nancey Murphy, Anglo-American Postmodernity (Boulder: Westview, 1997),

120.

[17] R. Scott Smith, "Post-Conservatives, Foundationalism, And Theological Truth: A Critical Evaluation," JETS 48, no. 2 (June 2005): 351-63.

[18] J. К. A. Smith, The Fall of Interpretation: Philosophical Foundations for a Cre-ational Hermeneutic (Downers Grove, 111: InterVarsity Press, 2000).

[19] Graham Ward, "Postmodern theology," in The Modern Theologians, ed. D. Ford (Oxford: Blackwell, 1997), 586.

[20] Mark Husbands, ed., Theology and the End of Modernity: Essays in Conversation with Reginald Stackhouse (Toronto: Wycliffe College, 1996), 9-16.

[21] Ibid., 11.

[22] Richard В. Davis, "Can There Be An "Orthodox" Postmodern Theology?" JETS 45, no. 1 (March 2002): 111-23.

[23] Husbands, Theology and the End of Modernity, 9-16.

[24] Kevin J. Vanhoozer, "Pilgrim's Digress: Christian Thinking on and about the Post/Modern Way," in Christianity and the Postmodern Turn: Six Views, ed. Myron Penner (Grand Rapids: Brazos Press, 2005), 77.

[25] Ibid., 82.

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!