Новые статьи

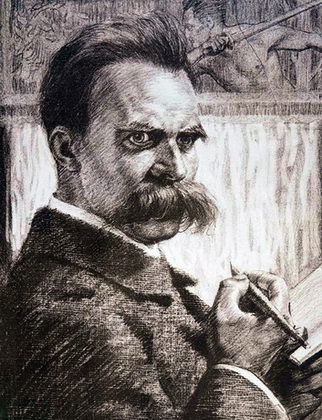

Владислав Бачинин - Ницше в аду

Человек андеграунда

Фридриху Ницше, как некогда Данте Алигьери, удалось посетить ад еще при жизни. Но если поэт побывал в нём в воображении, то философ – наяву. Правда, то была не общая трансцендентная преисподняя, а только личное inferno его души, куда Ницше спустился в сравнительно молодые годы и откуда так и не вернулся на свет Божий.

Слово подполье, одно из важнейших в словаре Достоевского, лучше всего подходит для обозначения персонального ницшевского inferno. Можно также сказать, что философско-художественный шедевр русского писателя «Записки из подполья» (1864) – это, в некотором роде, ключ к шифру судьбы Ницше. Его обязательность подтверждают все те герменевтические конфузы, что претерпевают бесчисленные ницшеманы в своих попытках обойтись в своих интерпретациях Ницше без этого ключа. Те же из них, кому доводилось вчитываться в «Записки из подполья», не могли не заметить, что судьба Ницше выглядит жутковатой версией судьбы безымянного героя Достоевского, такого же одинокого мыслителя, живущего безрадостной жизнью затворника в одном из петербургских «углов», не знающего ни любви, ни счастья, плененного своим гипертрофированным эгоцентризмом и духовно гибнущего под его игом.

Подпольный господин – это, как и Ницше, интеллектуал, нонконформист и эгоцентрик, сосредоточивший в себе такую бездну разрушительного дионисийства, что вполне может быть поставлен в один ряд с Эдипом или Медеей. Уединившийся в добровольном заточении, он сравнивает себя со злой мышью, которая сидит в своем темном подполье и оттуда раздраженно чернит всё и вся, поносит весь мир, всё человечество, ближних и дальних, историю и культуру, прошлое и настоящее. Правда, Бога и христианства подпольный господин почти не касается, но строй и тон его нападок на всё сущее и должное прямо свидетельствуют о том, что Бог ему совершенно чужд, что его «я» пребывает в очень большом отдалении от Него.

Подвал души подпольного человека, куда не проникает свет веры, добра, любви, - это что-то вроде маленькой преисподней, которую он носит в себе. Там, в этом персональном аду заперто все самое низменное, сосредоточена энергия зла, заставляющая пренебрегать Божьими законами мышления, поведения, коммуникации.

Известно немало попыток художественных изображений и философских постижений темных реалий персонального андеграунда. Но исследовать их с такой аналитической проницательностью, как это сделал Достоевский, мало кому удавалось до него и после него. Многих останавливал мистический страх перед бездной, в которой копошились чудовища, способные ввергнуть в состояние ужаса кого угодно. То, о чем Данте, Шекспир, Гофман, Гоголь имели представление, но что ими так и не было проименовано и прописано с должной определенностью, обрело у Достоевского свое название и предстало обнаженным в свете точного и беспощадного художественного анализа. Он, по сути, маркировал, обозначил в антропологическом атласе то место, где сконцентрировалась демоническая реальность, сосредоточившая в себе безблагодатную энергию разрушительных позывов, где рождаются замыслы преступлений человека против Бога и людей. Писатель был совершенно прав, считая осуществленную им художественно-философскую разработку темы подполья одной из своих главных творческих заслуг. «Я горжусь, - писал он, - что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости… Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды – не от кого, веры не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство), Тайна… Подполье, поэт подполья - фельетонисты повторяют это как нечто унизительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда… Причина подполья - уничтожение веры в общие правила. “Нет ничего святого”[1].

Именно об этом типе человека антеграунда следует помнить в размышлениях о личности и философии Ницше. При этом важно то, что его фигура значительно интереснее и колоритнее фигуры русского подпольного парадоксалиста. И это понятно: у Достоевского изображен только тип, т.е. в некотором роде самая общая антропологическая формула человека андеграунда, а в случае с Ницше перед нами предстает сам этот человек. У Достоевского его тип целиком скроен из словесного, литературно-художественного материала, а немецкий подпольный парадоксалист состоит из его собственной плоти и крови, из мыслей, чувств и страданий реального живого человека, очень талантливого, тяжело больного, непоправимо несчастного, оказавшегося пожизненным заключенным в аду предельного опыта «семи одиночеств».

«Гнусный петербуржец» и «гнусный европеец»

В литературно-художественном опусе Достоевского нет буквального автобиографизма, но присутствует автобиографичность экзистенциальная. Писатель прекрасно понимал, что личное подполье имеется у каждого человека. Прочно запертое у одних, оно настежь распахнуто у других. Подобная распахнутость, свойственная герою «Записок», не вызывала сочувствия у писателя, была внутренне чужда ему. И его творческая рефлексия вместе с массой художественных условностей позволяли ему духовно дистанцироваться как от своего героя, так и от темного содержимого его подполья.

В антропологическом сюжете реальной судьбы Фридриха Ницше и в сопутствовавших ему авторских текстах всё выглядело более осязаемым и выпуклым. Это был уже не просто литературно-философский голос некоего духовно-социального типа, а сам этот тип, материализовавшийся посредством всех доступных ему антропологических и социокультурных средств, и потому производивший на читателей более сильное (по сравнению с новеллой Достоевского), а временами и просто ошеломляющее впечатление.

Ницше, прежде, чем превратиться в главного героя грандиозного философского скандала, растянувшегося на многие десятилетия, пережил сокрушительную духовную катастрофу. Таковой для него стала «смерть» Бога в его жизненном мире. Расплатой за случившееся явился разрыв личности философа на неравноценные персоны доктора Джекила и мистера Хайда. Это была экзистенциальная драма. Но она, по сути, и привлекла к его личности неослабевающий интерес потомков. Без своего внутреннего темного двойника профессор Ницше вряд ли достиг бы вершин всемирной славы. Однако за место на философском Олимпе ему пришлось дорого заплатить: он вынужден был передать все властные полномочия мистеру Хайду, который, в конце концов, уничтожил доктора Джекила, то есть почтенного профессора Ницше вначале духовно и морально, а затем и физически. При этом самому Ницше, как подпольному типу, довелось в его духовной инволюции пройти через серию нисходящих кругов личного ада.

Оба парадоксалиста, вымышленный и реальный, русский и немецкий, странствующие по темным утробам своих подполий, неустанно заносят свои впечатления на бумагу, так что возникают собрания записей, похожих на вахтенные журналы. Но если у Достоевского весь конгломерат интроспекций «гнусного петербуржца» (выражение Ф.М.) приведен в состояние относительной целостности, то у Ницше стиль вахтенного журнала (или репортажа из inferno, или экзистенциального дневника), который вела его ночная душа и который впору называть не дневником, а «ночником», утвердились прочно и насовсем.

При этом явился парадокс: Ницше, горделиво пренебрегший своим долгом перед Создателем, в то же самое время с педантичной скрупулезностью выполнял свои обязательства перед князем тьмы. Он вел себя, как на службе, обстоятельно описывая всплывавшие в его воображении, возникавшие перед его мысленным взором темные, уродливые, безобразные демонические структуры собственного «я». При этом он не отделял себя от них. Ни мало не смущаясь и не страшась их отталкивающей сути, он охотно демонстрировал свои «подпольные» чувства и высказывал «подпольные» мысли.

Если бы, еще до появления Ницше, кто-то из великих писателей сделал подобного ему интеллектуала главным героем своего философского романа, то нашлось бы немало критиков, которые поспешили б объявить такого странного персонажа головной выдумкой автора, плодом нездорового писательского воображения. Но жизнь превзошла литературные фантазии, двинулась дальше беллетристов и явила миру философское «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» не в виртуальном, а в реальном, социально-антропологическом формате. Действительный Ницше оставил далеко позади возможности творческого воображения всех тогдашних писателей. Смельчаку, пожелавшему создать литературного двойника философа, пришлось бы соединить все разрушительные идеи героев Достоевского, - подпольного парадоксалиста, Родиона Раскольникова, Ипполита Терентьева, Николая Ставрогина, Ивана Карамазова. Только в этом случае мог бы получиться конгломерат, способный соперничать с ницшевским философским миром. Однако у Достоевского этот убийственный концентрат из интеллектуально-этических девиаций разнесен по разным текстам, рассредоточен во временах и пространствах, распределен между разными людьми и потому не производит шокирующего впечатления. У Ницше же всё это сосредоточилось в пределах одной, его личности. Явился персонифицированный концентратор предельно-запредельного опыта взаимодействия взрывных умонастроений философа с демонической реальностью. Возник умопомрачительный сгусток деструктивных идей, которые только потому и не производили впечатления фантастической небывальщины, что были прочно привязаны к личности не вымышленного литературного героя, а реального человека.

Когда, спустя почти полвека после Ницше, Томас Манн взял трагическую судьбу философа за основу своего романа «Доктор Фаустус», то ему пришлось многое смягчить в личности, характере и судьбе того типа, которого он назвал Адрианом Леверкюном. В результате этих послаблений почти неправдоподобные реалии стали выглядеть правдоподобными. Похоже, что секулярный рассудок Манна-гуманиста просто оказался не способен выдерживать то запредельное экзистенциальное напряжение, что присутствовало в судьбе Ницше. Впрочем, как это было в действительности, сказать трудно.

Как бы то ни было, но, судя по всему, лучшее объяснение глубинной сути жизненной трагедии и творческой драмы Ницше, находится всё-таки не в «Докторе Фаустусе», а в «Записках из подполья». И то обстоятельство, что русскому ключу угодно было появиться раньше немецкого замка, не приуменьшает ни уникальной ценности первого, ни загадочной сложности второго. Мысль о хронологическом упреждении легко преодолевается переключением внимания на всё ту же элементарную социально-социологическую реалию, согласно которой провидческий гений Достоевского запечатлел на страницах «Записок из подполья» духовно-нравственный тип поистине нового человека, которого произвела на свет поздняя, уже практически секулярная модерность, и которому была уготована многообещающая будущность в XX и XXI столетиях.

Федор Достоевский угадал Фридриха Ницше. В год выхода «Записок» будущему философу было только двадцать лет, и он еще не знал того, что уже понимал Достоевский, сознававший что «зло таится в человеке глубже, чем предполагают обычно». Он еще не ведал, какие страшные экзистенциальные угрозы подстерегают богоборцев, отдавших предпочтение не завету с Богом, а фаустовской сделке с духом тьмы.

Новая антропология: мистерия демонических структур

Обычному цивилизованному человеку, законопослушному гражданину, благовоспитанному джентльмену страшно носить в себе подполье, но еще страшнее заглядывать в него. Ницше в этом отношении – довольно редкое исключение. Он охотно вглядывался в тьму адской пропасти, где толклись демоны и кишели всевозможные ядовитые гады, тарантулы и скорпионы низменных помыслов, стремящиеся, во что бы то ни стало, вырваться на волю. Философ не прилагал ни малейших усилий к тому, чтобы держать их взаперти, так что гнуснейшие мысли беспрепятственно выползали на страницы его текстов, а демоны извращенных смыслов, выскакивающие из подполья устраивали бесовские свистопляски. Так Ницше следовал дельфийско-сократовскому императиву: «Познай самого себя!» Его не смущало, что плоды подобного самопознания способны ввергнуть читателя в состояния оторопи и ужаса. Философ чувствовал себя пребывавшим уже в другом духовном измерении – по ту сторону добра и зла, нормального и аномального. В его жизненном мире уже не было места для большинства тех чувств, которыми жили обычные люди, его предки и современники. Этих людей, называемых христианами, он презирал и признавал за ними только одно право – мигать своими маленькими слезливыми глазками и выражать тем самым своё изумление и непонимание. Ему был смешон их мистический страх перед сатанинскими глубинами поврежденной грехом человеческой природы, их ужас перед теми чудовищами и химерами, которые она производила на свет.

Достоевский, имевший, как и все люди, личное подполье, отыскал способ бестрепетного обращения с ним. Талант писателя позволил ему создавать своих двойников, давать им фамилии Раскольникова, Ставрогина, Верховенского, Кириллова, Карамазова, Смердякова, помещать их в художественные пространства литературных текстов, проводить через различные искушения, авантюры и преступления, а потом разделываться с ними в соответствии с принципами библейского воздаяния. Обладавший, как и все, греховной природой, но удерживавший её в моральной узде, он был беспощаден к своим отрицательным героям, чуждым нравственной самодисциплине. Вывернув наизнанку душу каждого из них, проанатомировав её с мастерством искусного вивисектора, описывав содержимое каждого персонального подполья, он в конечном итоге вершил строгий суд. Так он обрёк на скандальную смерть Свидригайлова, отправил на каторгу Раскольникова, повесил Ставрогина и Смердякова, приговорил Федора Павловича Карамазова к гибели от руки своего незаконно рожденного сына.

Ницше двигался совсем другим путем. Ему не нужны были вымышленные литературные двойники. С отвагой сумасшедшего он анатомировал самого себя, проводил на себе безумные вскрытия и выкладывал их результаты на всеобщее обозрение. В любое время дня и ночи материал для анатомических экзерсисов был у него под рукой. Его сильный, проницательный ум, наделенный своеобразным бесстрашием, а также выразительный язык, незаурядное красноречие превращали описания анатомических автовскрытий в пугающие читателя шедевры исповедального жанра, каких мировая философская мысль еще не знала.

Несомненно, Ницше сумел совершить прорыв в новую и одновременно очень старую антропологию. До него не существовало столь глубокого и влиятельного философа, в идеях которого была бы столь велика степень концентрации запредельного опыта взаимодействия человека с демонической реальностью. Однако всё, что Ницше удавалось обнаружить в своем подполье, вписывалось, в конце концов, в одну-единственную фразу из библейского 52-го псалма: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс.52,2).

Когда в Библии подобные безумцы удостаиваются прицельного разговора о их духовных болезнях, когда их бесовские выверты оказываются в центре внимания священнописателей, возникают беспощадные констатации-диагнозы: «Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели… Они заменили истину Божию ложью… И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим.1,21-32).

В эпоху Достоевского и Ницше тип растлившегося в своем неверии безумца стал массовым, былое исключение превратилось в правило, аномалия сделалась нормой. Всё это необходимо было осмыслить. И Достоевский, и Ницше берутся за это, каждый по-своему. Последний действует как не боящийся рисков аналитик-экспериментатор, готовый ставить опасные опыты над самим собой, не склонный прятать свои подпольные мысли за покровами внешней благопристойности, не стесняющийся отталкивающей сути демонических структур своего внутреннего «я». То, что Ницше не верил в существование потусторонней, сверхфизической реальности, не означало, будто его экзистенция не взаимодействовала с трансцендентными силами. Он мог не видеть демонов в их доступном созерцанию обличье, но из этого не следовало, что они не существуют. Его позиция была похожа на ту, о которой рассуждал умный, по-своему даже талантливый шут Лебедев в романе Достоевского «Идиот». По его словам, «закон саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны в человечестве! Дьявол одинаково владычествует человечеством до предела времен, еще нам неизвестного. Вы смеетесь? Вы не верите в дьявола? Неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль. Вы знаете ли, кто есть дьявол? Знаете ли, как ему имя? И не зная даже имени его, вы смеетесь над формой его, по примеру Вольтерову, над копытами его, хвостом его, рогами его, вами же изобретенными; ибо нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и с рогами, вами ему изобретенными»[2].

Это важное утверждение, заслуживающее внимания. В библейско-христианском мировосприятии дьявол и бесы – это духи, которые могут являться в различных образах, в том числе и в тех, которыми их наделяет человеческая фантазия. В том же романе «Идиот» умирающий юноша Ипполит увидел дьявола в образе чудовищного тарантула и задался вопросом: «Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа?» И сам же ответил, что временами видит эту бесконечную, глухую, темную силу разрушения в некоем страшном и невозможном виде небывалого насекомого.

Для Ницше в самом начале его творческого пути эта разрушительная сила облеклась в образ греческого бога-демона Диониса. То есть «великий и грозный» дух приобрел в сознании философа вполне приемлемый внешний вид с оттенком художественно-эстетического благообразия. Скрыв под этой мифологической маской нечистого духа, Ницше посвятил ему свою первую книгу «Рождение трагедии». Состоялось близкое знакомство двух субъектов, и между ними возникло взаимопритяжение. С того времени демонические структуры жизни и культуры перестали быть для него чужими.

ХХ веке Пауль Тиллих станет обозначать понятием демонических структур всё то, что грозит гибелью душе, творчеству, культуре, обществу, нравственности, что привносит в них дух зла, беззакония, аномии, бессмыслицы, безысходности, отчаяния. Заряженные тёмной энергией распада, демонические структуры, не созидают, а только деформируют и разрушают, отгораживают человека от Бога, принуждают к взаимодействию с демонам-бесам. Проникая в философию, науку, искусство, литературу, политику, право, мораль, они уродуют благие, созидательные замыслы людей, уничтожают в них всё светлое и высокое.

Такой демонической структурой является подполье. Это, по сути, бездонный провал, сверхфизическая бездна, где сосредоточено абсолютное зло, способное вздыматься, подобно клубам черного, едкого дыма, вторгаться в пределы сознания, заполнять пространство внутреннего мира отравой богоотрицания и человеконенавистничества. Прорываясь на поверхность внешней жизни, это зло проходит через характерные трансформации, то растворяясь в потоках сознания и бессознательного, то сгущаясь в убийственные смыслы, мотивации и ориентации, то материализуясь в девиантные экономические, политические, социокультурные и прочие акции и институции. В случае с Ницше-философом трансцендентное зло чаще всего обретало вид «развратительных идей», которыми тот насыщал свои тексты. Сам автор служил при этом чем-то вроде передаточного механизма или, если угодно, медиума-модератора.

Можно считать заслугами и Достоевского, и Ницше то, что они практически в одно и тоже время на разные лады стали во всеуслышание заявлять о пришествии нового антропосоциального типа, человека андеграунда. То есть объявился проект радикально реформированной антропологии-социологии, отбросившей принципы рационализма, просветительства и нравственного прогресса. В былой оптимистической, благодушной модели гуманитарного знания обнаружилась зияющая брешь, сквозь которую открывалось довольно устрашающее зрелище не только «глубин сатанинских», но и сатанинских далей, загроможденных бесчисленными разновидностями ощетинившихся демонических структур, замерших в ожидании новых жертв.

Подтверждались истины старой библейской антропологии с её базовой аксиомой о презумпции человеческой греховности, о том, что «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3,23). Помня об этом, можно понять причины привлекательности идеи философии Просвещения XVIII в. «Женевские идеи» Жан-Жака Руссо, утверждавшего, будто человек по своей природе хорош, что он рождается с изначально добрым сердцем и становится злым лишь из-за того, что на него дурно влияет цивилизация, переносили акцент с антропологии на социологию.

Ницше развеял это утешительное марево. Благодаря ему явилась картина, возрождающая древний ужас человека перед темным, греховным содержанием своего «я». С той лишь разницей, что в ней уже не было Бога, а значит не было ни утешения, ни надежды на спасение от этого морока. Оставалась жестокая диктатура всемогущего андеграунда, безысходность тотальной власти демонического.

«Гнусный петербуржец» из «Записок из подполья» и «гнусный европеец» мистер Хайд, живший внутри автора книги «Антихрист. Проклятие христианству», практически слились в одну общую антропологическую версию фаустовско-мефистофелевского человека андеграунда. В подполье этого типа присутствовали все признаки негативной антропологической парадигмы, которой в эпоху завершающейся модерности суждено будет стать господствующей демонической структурой мировой социальной жизни, глобальной культуры и геополитики.

Таким образом, двум мыслителям-парадоксалистам, Достоевскому и Ницше, принадлежит заслуга полномасштабной литературно-философской презентации новой антропологической парадигмы, носителем которой предстал подпольный господин, человек андеграунда. Первый из них, христианин, сумел победить своё личное подполье и прочно запереть в нём собственных внутренних демонов, а второй, богоборец, был побежден своим подпольем, растерзан собственными демонами, которые вырвались из заточения, искалечили личность философа, повредили душу и, в конце концов, привели в полную негодность блестящий интеллект, превратив его обладателя в умственного инвалида.

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!