«Староверы…. Старообрядцы… Ревнители древлего благочестия…»

Эти слова одновременно и загадочны, будто скрывают какую-то древнею, волшебную тайну, и в то же время как бы очень хорошо и близко, но не умом, а сердцем, знакомы.

Сегодня, в насквозь, если не сказать чересчур перенасыщенном информацией двадцать первом веке история всех стран, народов, культур и религий общедоступна – достаточно пары кликов мышкой в любом поисковике.

Рецензия на книгу "Старообрядцы. Другие православные". Алексей Муравьев

Москва, Эксмо. 2021. 144 с. (Серия «Религия. Старообрядчество»)

Не секрет давно и история русского раскола – написано множество книг, научных статей, снято несколько фильмов, даже целый сериал – «Раскол» (слова замечательного режиссёра, снявшего сериал - Николая Досталя, скончавшегося год назад, украшают обложку книги). Старообрядцы разных толков и согласий активно участвуют в общественной жизни и представлены в сети.

На староверов недавно обратили внимание и в администрации президента, и старообрядческого митрополита теперь нередко можно видеть среди представителей других «традиционных» религий России – согласно конституции.

Четыре года назад состоялся ряд мероприятий (хоть и сокращённый из-за пандемии ковида), посвящённых 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума – без сомнения, символа, олицетворения и иконы всей старой веры и русского раскола. Я без тени иронии и смущения назову его русским Клаасом, чей пепел всё ещё стучит в наши сердца.

Почему стучит, спросите вы, разве остались ещё какие-то вопросы, загадки, что-то неизвестное, недоговоренное, раз уж староверов признали и обласкали на самом верху?

Автор книги говорит – да, остались, и много. «Старообрядцы своим существованием напоминают: раскол не исцелен, ответы на главные вопросы не даны, успокаиваться нельзя, надо иметь смелость пойти до конца, кажется, только так можно смотреть в будущее нашей страны и нашего народа». Алексей Владимирович Муравьёв неспроста так радикален – он не просто историк-востоковед, религиовед и специалист по истории восточного христианства. Он, как по-хорошему и подобает автору подобной книги, ещё и практикующий старообрядец, и мне нередко доводилось встречать его на общих для нас по религиозно-журналистским интересам мероприятиям, нередко в традиционной рубахе староверов – очень он в ней органично смотрелся.

Сам я знакомством со староверами обязан Александру Дугину, чьи слова о книге вынесены на её авантитул в числе прочих. Помню, как впечатлили меня некоторые статьи Александра Гельевича, а особенно посвящённый Николаю Клюеву выпуск Finis Mundi (после этого я даже купил большой сборник произведений поэта). Хорошо помню и «Метафизику благой вести», где Дугин богословски и философски обосновывает «торжество православия» (хотя его богословие и критиковали сами старообрядцы в том числе). Помню и то, как однажды, накануне большого православного праздника, позвонил ему домой и спрашивал совета, как себя вести в староверческом храме.

Но, пожалуй, поболее о старой вере я узнал от учеников и адептов Дугина – от покойного поэта и музыканта Олега Фомина и скромного старовера-чтеца Андрея Езерова, которого среди иных своих собеседников упоминает и Алексей Муравьёв.

Но вернёмся к книге. Она с первых же страниц поражает невероятным, я бы даже сказал редчайшим диссонансом, но диссонансом положительным. На каких-то 144 страницах автор конспективно пересказал и лаконично охватил целых четыре века русской истории, вместив множество томов исследований, и вполне успешно справился с поставленной самим собой задачей.

В первой вводной главе «Русский раскол. Появление двух русских православий» автор задаётся стратегическим вопросом – почему мы столь редко вспоминаем о той мрачной драме XVII века, в тени которой живём до сих пор? И отвечает Алексей Муравьёв довольно оригинальным образом.

По его мнению, всё дело в языке, а точнее, в его недоработке. «Да, мы научились говорить на языке мультикультурализма, толерантности, полицентричности, умеем строить нелинейные модели, но ди сих пор наш разговор о событиях великого раскола идет в терминах ересиологов III – IV вв., которые изобрели христианскую этнографию». Оригинальность – для меня – подхода автора в том, что он предлагает любопытный вариант эволюции представлений о маргинальных группах. Сначала нежелательную для большинства группу стигматизируют как «ересь», затем «еретичность» постепенно утрачивается и в дело вступает этнография. «Черта проводится сначала между разными идеями, а потом сознается как черта между народами». Сомневаюсь, что подобное правило универсально и может быть применено для истории всех или даже многих гетеродоксальных культов, однако в случае старообрядцев оно однозначно сработало. После раскола в России появилось не только два православия, но и два народа – староверы-старообрядцы и православные, они же никониане.

И пытаясь разобраться в причинах этого события, автор предлагает для начала отказаться от языка ненависти – не употреблять в дальнейшем стигматизирующих слов «ересь», «еретики» и «раскольники». А затем отказаться от нескольких привычных понятий – отказаться для понимания того, почему и наши предки в XVII веке отказались от чего-то существенно важного, что позволяло осуществлять культурную преемственность. Муравьев предлагает понятие «герменевтическая камера» - своего рода «культурный механизм, позволяющий понять прошлое как часть нашей идентичности». Автор считает, что «национальная форма культуры есть результат особой перекодировки заимствований», и вот это устройство и было сломано и выброшено в ходе раскола.

Ответственные за этот демонтаж отказали Руси-России в связи с Византией, и с тех пор все попытки «назначить» Москву то наследницей Византии, а то и Третьим Римом были ничем иным, как недоразумением, смело заявляет Муравьёв. Только-только начавшая обретать собственную государственность и культурную идентичность, Русь в XVI веке столкнулась с вызовами времени, и ей пришлось «изображать» из себя Византию, полагает автор.

А далее неопытную и молодую ещё страну потрясла серия «нарушений культурного кода», предвосхитившая раскол – и это были спор иосифлян с нестяжателями, опричнина и Смута.

Не останавливаясь на первых двух событиях, упомянем, какую роль автор в контексте своего исследования отводит Смуте. Роль эта, по его мнению, эпохальна – «смутное» время он называет осевым, а «Схема, заложенная в Великую Смуту, оказалась практически универсальной для дальнейшей русской истории. По одну её сторону – Древняя Русь, по другую – Новая Россия с ее экономическим и культурным преобразованием. Старая Русь была связана с византийским идеалом, Новая Россия – с западноевропейским. Посреди этих двух тенденций стоит период системной перестройки». Я привёл эту пространную цитату, чтобы читатель яснее уловил мысль автора и смог бы согласиться с ней – чего, на мой взгляд, трудно не сделать, или же оспорить.

И ещё: «Идеология соборного спасения (сотериологической миссии Святой Руси) начинает все более слабеть, пока не становится светской аллегорией, а затем и простой формальностью романовский России». Думается, это формулировка особенно актуальна сегодня, когда осуществляется попытка создать монструозный симулякр-Франкенштейн Святой Руси-России – спасительницы мира от нацистско-сатанинских полчищ антихриста.

Корни современного противостояния – или противопоставления – России Западу автор также усматривает в «смутном времени»: «Смута выступила политическим и культурным разрывом с Западом (). В результате этого поворота Запад из партнера стал стратегическим соперником и даже отчасти врагом всего русского мира. Проявилась одна из трагических черт русской истории: тяготение экономическое (а затем и культурное) к Западу вступало в противоречие с духовным императивом. Алексей Михайлович, а затем и Петр разрешили это противоречие в самом радикальном смысле. Они выбрали Запад, а на Руси стали круто ломать всю древнюю духовную традицию».

Маленькая, но важная ремарка о вождях старообрядчества: «будущими старообрядцами были совсем не «замшелые ретрограды» из диких сел и деревень, а церковная элита – специалисты по мировоззрению и модернизации».

И ещё одна – Муравьёв возлагает ответственность за успех греческих авантюристов-реформаторов во многом на успешного карьериста Никиту Минова, более известного как патриарх Никон. «Поняв, что исправление нравов – дело долгое и муторное, Никон решился поменять задачу, с чем и появился перед царем. Его идея блицкрига была по-своему остроумна. Вместо долгого исправления нравов и борьбы против отдельных злоупотреблений Никон решил обеспечить завоевание Константинополя с духовной стороны: ввести греческие церковные порядки в Московском царстве».

Интересно уточнение генезиса двух основных направлений староверия – поповцев и беспоповцев. Как утверждает автор, первые были традиционными православными и решили строить своё новое церковное устройство на византийско-древнерусской основе. Вторые оценивали «новины» как знак грядущего светопреставления и были реформаторами «по протестантскому типу – с авторитетом наставника, с эсхатологией и в чем-то сродни западному протестантизму».

Муравьёв сравнивает два варианта реакции общества на прогрессивное развитие и модернизацию культуры. В Европе этот процесс разделил Западную Церковь на консервативный, но в итоге оказавшийся мейнстримным католицизм и на поначалу модернистский, но в итоге ставший фундаменталистским протестантизм.

В России же всё произошло ровно наоборот – «поповцы стали искать покровительства власти, а беспоповцы породили новую иерархию, хотя и неполноценную.»

И незадолго до революций 1917 года в России сложилась новая «карта религиозных идентичностей, в которой наряду с новообрядцами существовали и старообрядцы – «социально-неопределенная группа населения, связанная исторически с неприятием реформ XVII века и связанной с ними государственности нового типа». Но существование этой новой социальной группы закончилось вместе с Российским государством, едва начавшись и так и не сформировавшись полностью. «Старообрядчество исчезло. Остались старообрядцы – как идентичностный тип», завершает свою мысль Муравьёв.

А главу завершает напоминанием, воистину подходящим настоящему староверу: «содержание старообрядчества, его главный нерв – судьба России в эсхатологической перспективе. Вне судьбы России старообрядчество сводится к чистой этнографии. В ее контексте же старообрядчество есть альтернативная форма православного самосознания и православной Церкви».

В второй главе, «Хронология старообрядчества в системе двух православий» автор бегло прослеживает основные вехи истории староверия, попутно освещая множество любопытных или малоизвестных фактов. И делится авторским видением событий.

Так, он отмечает явное западничество – поначалу грекофильство реформаторов, служившее мишенью критики Аввакума, пребывающего в сибирской ссылке и наивно надеющегося на благоприятный исход дела.

«Эта безоглядная любовь ко всему греческому довольно типична для новообрядческого духовенства. Именно она впоследствии заменила любовь этого духовенства к древнерусской культуре. И до сих пор любовь к русской старине в этой группе несколько подозрительна». Знаково то, как автор обозначает тогда лишь нарождавшуюся, сегодня же представляющую абсолютное большинство – духовенство РПЦ – «эта группа».

Буквальные последствия и проявления этих реформ и тенденций представлены в приведённой цитате Б.Я Кожурина, где тот сетует на деградацию древнерусских традиций церковного пения. «Увлечение западным пением в XVIII веке было так сильно, что меняли даже внешность церковных певчих, дворовых девок стригли и одевали в мужскую одежду, чтобы и они пели в церквах высокими голосами. () Наконец, дошли до того, что оратория «Тебе Бога славим» исполнялась под аккомпанемент колоколов, барабанов, пушечных выстрелов из орудий и сопровождалась фейерверком!». Можно представить себе весь ужас ревнителей и ценителей старины при виде такого непотребства… и уже сложно вообразить их реакцию на святотатства века XXI.

Любопытно, как видит автор участь идеи Москвы как Третьего Рима в свете развернувшейся драмы. После взятия Константинополя османами в 1453 году в православной эсхатологии наметилось несколько трендов оценки перспектив будущего.

И один из них, расценивавший роль Руси как правопреемницы Ромейского царства, оказался в несколько неудобном положении. «К последним принадлежали русские люди, иные из них, как старец Филофей, например, даже считали, что Москва есть Третий Рим. И вот, этот Третий Рим вдруг смачно плюнул в свой византийский исток и стал явственно протягивать руки навстречу Западу, который испоганил алтари константинопольских храмов в 1204 году и прислал поляков и Лжедмитрия в 1604-ом… Это выглядело именно как отказ от идеи Третьего рима и сдача всех позиций. Именно это увидели в реформах Никона его противники. Оставалось только решить: это новая репетиция конца, его предвестие, или действительно история Рима и мира завершилась?».

И один из них, расценивавший роль Руси как правопреемницы Ромейского царства, оказался в несколько неудобном положении. «К последним принадлежали русские люди, иные из них, как старец Филофей, например, даже считали, что Москва есть Третий Рим. И вот, этот Третий Рим вдруг смачно плюнул в свой византийский исток и стал явственно протягивать руки навстречу Западу, который испоганил алтари константинопольских храмов в 1204 году и прислал поляков и Лжедмитрия в 1604-ом… Это выглядело именно как отказ от идеи Третьего рима и сдача всех позиций. Именно это увидели в реформах Никона его противники. Оставалось только решить: это новая репетиция конца, его предвестие, или действительно история Рима и мира завершилась?».

Очень интересно было бы услышать реакцию на это замечание упомянутого Александра Дугина, который хорошо известен и как единоверец, и как популяризатор идей старца Филофея и современной госидеологии «русского мира».

Сам эпохальный собор Муравьёв и вовсе ни во что не ставит: «Собор 1666-1667 гг. был очевидным фарсом, который власть разыгрывала, с одной стороны, против староверов, а с другой – избавляясь от ставшего ненужным Никона. Документы собора производят странное впечатление: стороны не слышат и не понимают друг друга».

Подробно и в нескольких местах книги автор рассматривает историю разделения старообрядцев на поповцев и беспоповцев. Ревнители традиционной церковной иерархии принимали к себе разочаровавшихся в новом порядке священников-никониан, которых официальная пропаганда называла «бегствующими». Подобным священникам грозила суровая участь – репрессивные меры власти простирались от ограничения служения своим уездом вплоть до смертной казни. Радикальные староверы объявили принятия таких «новопоставленных» попов незаконной, и среди беспоповцев недоверие к подобной практике породило и недоверие к поповцам – они считали их «скрытыми никонианами», те же отвечали им взаимностью, считая заблуждающимися в вопросе о Церкви.

Тут Муравьёв проливает свет и на историю терминологии. И поповцы и беспоповцы провозглашались официальной пропагандой «раскольщиками» и злоумышленниками, в ответ же были наречены не только никонианами, но и еретиками.

Старообрядческие богословы и их особенный тип – учёный церковный апологет по-старославянски звались «начётчиками», но официальная пропаганда унизила это имя, приобретшее с тех пор значение «тупого нерассуждающего накопителя сведений из книг».

Каких-то особенных самоназваний у староверов не было, они именовали себя всё так же, «православными христианами», иногда – «древлеправославными».

Собственно «старообрядцами» они стали в екатерининский период и опять же с подачи госвласти и в качестве альтернативы обидным «раскольщикам». Однако авторы этого термина оказали официальной Церкви неоднозначную услугу, сделав её таким образом «новообрядческой».

Важнейшей вехой стало присоединение митрополита Босно-Сараевского Амвросия к старообрядцам, благодаря чему последние получили трехчинную иерархию, став теперь уже не сомнительной «сектой», а полноценной иерархической Церковью, но альтернативной Церкви новообрядной.

С этого момента противостояние вышло на новый уровень – никониане подключили полицию и армию. И в результате стал формироваться особенный старообрядческий этнос: «…старообрядцы стали в общественном пространстве объединяться в условное понятие «старообрядчество»: совокупность староверов всех согласий, объединенных единым маргинальным статусом. Сами староверы себя не осознавали особым «-ством», но постепенно выстраивание двух миров – старообрядческого и новообрядческого приобрело нарастающий характер и сформировало особую этноконфессиональную «старообрядческую культуру», наподобие этнической. () Так возникает этнографический тренд в восприятии другого православия. Старообрядцев начинают видеть как отдельный народ».

Не жалует автор и компромиссный выбор некоторых «теплохладных» православных – единоверие. По мнению Муравьёва, это «своего рода униатский проект, призванный создать буферную зону для старообрядцев, желающих присоединиться к реформированной синодальной Церкви. () Однако единоверие не смогло создать для себя новой идентичности – и по большей части занималось демонтажом идентичности старообрядческой под видом консервации богослужебных диковинок».

Ошельмованные официозом староверческие «начётчики» на деле оказались хорошими богословами. Встречаясь с оппонентами из никониан на диспутах, они были «очень даже рады поспорить и нередко оставляли миссионеров в дураках».

Грянувшая в феврале 1917 года революция и последующие события ещё более осложнили положение староверов. «В процессе национализации собственности помимо конфискации заводов и фабрик были уничтожены социальные слои (купцы, промышленники, казачество, крепкое крестьянство), порождавшие и созидавшие традиционную староверческую культуру. Первоначальные надежды на свободы не оправдались, а правительство большевиков предательски сдалось немцам в Бресте и провозгласило курс на искоренение религии в согласии с учением Маркса».

В результате революционных катаклизмов старообрядцы разделили участь своих оппонентов-никониан, вступив «в эпоху затяжного кризиса, приведшего к его (старообрядчества – Г.Я.) численному умалению и частичному идейному распаду». Автор считает, что староверам досталось даже больше, чем новообрядцам, ведь их было меньше, и потому потери оказались существенней. В 1938 году на свободе остался лишь один старообрядческий архиерей – епископ Калужско-Смоленский Савва. Общее число верующих по всей России сократилось до нескольких сотен тысяч и продолжало уменьшаться.

Староверы вместе со всем русским народом поддержали борьбу против захватчиков, на войну шли даже самые критичные по отношению к советскому государству староверы-часовенные. «В их понимании немцы были виновны и в никонианском расколе, который староверы объясняли как вторжение западного духа». В знаковом 1943 была восстановлена и работа старообрядческой архиепископии на Рогожке, параллельно с реабилитацией новообрядческой Церкви и других религиозных институций СССР.

В конце советского периода началось возрождение старой веры в СССР, а затем в России. В 1988 году, к тысячелетию Крещения Руси в Москве была восстановлена старообрядческая митрополия РПСЦ во главе с Алимпием Гусевым. А беглопоповцы и вовсе избрали в 2002 г. Патриарха Московского и Всея Руси – им стал Александр (Калинин). Однако наряду с возрождением, которому сопутствовал научный и общественный интерес к староверам, активизировались и критики из стана РПЦ – Н. Михайлова, диакон А. Кураев, о. Даниил Сысоев. Муравьёв делает интересный вывод: «то, что «антираскольная» пропаганда ожила, есть, конечно, прямое следствие оживления деятельности самих старообрядцев. Но отчасти это и признак того, что некоторые новообрядцы, не выучив уроков XX века, решили завести в новое время старые порядки». И настоящего диалога, как и в прежние времена, так и не состоялось.

Глава третья, «Старообрядцы как предмет мифологизации» посвящена деконструкции множества мифов о староверах, коренящихся в самом факте существования двух взаимно непризнаваемых, но очень похожих православия. Из недоумения, как объяснить и что делать с этой религиозной двойственностью и возникли такие явления, как никонианское учение о «каноничности», идеология гонений на диссидентов и разнообразие мифов о старообрядцах. Причём последние не особенно старались мифологизировать новообрядцев в ответ, тем более что «слишком уж очевидными и известными были факты жизни современной им новообрядной церкви», пишет Муравьёв.

И подчеркивает (прямо-таки буквально) – «главным в отношении староверов был миф об их политическом злоумышлении и ереси как о связанных явлениях. Критика царя и властей, нормальная в Византии и отраженная в церковной истории, из которой староверы черпали свои образцы, рассматривалась как «крамола», «хулы» и бунт в Московском царстве». То есть авторитаризм государственного устройства привычен россиянам ещё со времён Ивана Грозного, что само по себе, конечно, не новость.

Всего Муравьёв разоблачает более 20 мифов, и я остановлюсь лишь на некоторых из них, наиболее дремучих, одиозных или попросту лживых.

Сам первый, миф о Аввакуме как крамольщике заслуживает упоминания не только по причине злободневности вопроса, упомянутого выше, но вытекающей из неё актуальности сложной проблемы православного и, шире, христианского патриотизма.

Аввакум не мог «злоумышлять на царский дом» и хулить его, поскольку был убеждённым эсхатологистом и критиковал царя как личность слабую и недостойную того положения, которое тот занимал, но которого Аввакум, тем не менее, по-человечески любил и жалел. А что же до противоречия патриотизма и лояльности, то автор, задаваясь этим вопросом: «всегда ли любовь к родине и к родной культуре означает лояльность государственной власти», отвечает, что в XVII веке это было не так. Нет особой нужды проводить параллели с современностью…

Миф о старообрядческом изуверстве и самосожжениях автор также развеивает довольно легко. Основную почву для первой его части создал замкнутый образ жизни беспоповцев, которые, будучи особенно строгими христианами, никаких «изуверств» практиковать не могли. А вот «соседи староверов, разные хлысты, странники-нестароверы и скопцы, вполне могли практиковать эзотерические и порой довольно экзотические обряды, радения и ритуалы. Только к старообрядцам это все не имеет никакого отношения», заключает Муравьёв.

Что же до самосожжений, то в основном они провоцировались практикой насильственного обращения в старую веру, когда христиане выбирали добровольную смерть вместо отпадения от веры или надругательств. И если даже Аввакум поначалу хвалил таких мучеников веры, то уже в 1691 году инок Евфросин в «Отразительном писании о новоизбранном пути самоубийственных смертей» признал самосожжения «противоречащими идее Старой Веры и вообще христианской этике».

Миф о связи Старой Веры с русским сектантством произрастает из элементарной невежественности, то есть недостатка информации или желания её раздобыть, и по привычке обобщать и смешивать всё неизвестное, экзотическое и потому небезопасное.

Ещё один миф, о «лесной» и антигородской природе староверия вообще возник едва ли не благодаря романам П. И. Мельникова «В лесах» и «На горах». В действительности же староверы стали органичной частью городского населения ещё в XVIII веке.

И совсем уже смешной, но по недоразумению всё же живучий миф – отождествление староверия с язычеством. Оно возникло в конце 1990-х гг. в неоязыческой среди, где шёл активный поиск нейтрального термина для легализации в общественном сознании. Но термин «старовер» для этого никак не подходит, утверждает Муравьёв, прежде всего потому, что в отношении русских и инородных язычников исторически не фиксируется. Напротив, он был основным народным самоназванием до появления слова «старообрядец» и буквально означает «русского христианина, исповедующего православную веру в дораскольном обрядово-бытовом оформлении».

Миф о реакционности и ретроградстве староверов столь же наивен и глуп, как и подавляющее большинство прочих, просвещает читателя автор. Признаюсь, я и сам долгое время был его невольной жертвой. Он в целом просто отражает «народное недоверие прогрессу вообще и техническому прогрессу в частности». Однако сегодня можно отыскать лишь единичные случаи, например, среди часовенных в Сибири, «стоящих против всех достижений цивилизации и пользующихся деревянной сохой и деревянной ложкой». Однако такие, казалось бы, явные признаки староверов, как русские рубахи-косоворотки или сапоги, которыми отмечены городские старообрядцы – тоже лишь редкие ностальгические реликты уходящей культуры. В целом же «к прогрессу староверы относились и относятся с пониманием и уважением», сообщает Муравьёв и напоминает о совсем не ретроградных купцах Морозовых. А также предпринимателях Рябушинских и таком малоизвестном факте, как финансирование староверами первой футбольной команды России.

Мифу о «порождении большевизма из староверия» автор ответственно и обоснованно посвящает несколько страниц. В частности, он отмечает, что в недавнее время этот миф популяризовал покойный историк А. Пыжиков. Тезис последнего в том, что «старообрядцы стремились к разрушению социальной системы романовского государства», сталинская империя строилась на старообрядческих моделях, а сам Сталин, «уничтожив основные классы старой России, вернул страну к той развилке, на которой и разошлись пути «новой» России и старообрядцев». Муравьёв прямо называет его идею «абсолютно искусственной» и выдвигает против всего этого поветрия несколько увесистых аргументов. Во-первых, уехавшие после революции староверы поддерживали белогвардейцев. Во-вторых, даже прельщённые антиромановской риторикой социал-демократов XIX века (а позже и большевиков века XX-го) староверы из беспоповцев, разобравшись в истинных целях и задачах «борцов с режимом», перешли в лагерь их противников. Большинство поповцев также не поддерживали большевиков, «но и прямо выступали за подавление любого революционного движения и за запрет революционных партий».

Наконец, в-третьих, популярный пример Саввы Морозова, финансировавшего социал-революционеров, при ближайшем рассмотрении так же оказывается несостоятельным. «…Назвать его старообрядцем можно только условно: от молитвы в Церкви он был отлучен и прервал всякие отношения с одноверцами, а кончина его (самоубийство) и вовсе была далека от христианских правил».

Миф о том, что старообрядцы будто бы не желали единства русского православия, автор комментирует так. Хотя в 1925 и в 1970 г. РПЦ и «выступала с примирительными словами в адрес старых обрядов и даже отменила проклятия собора 1667 г. на старое богослужение, но ничего не сказала о том, что с XVII в. в России – два православия. И РПЦ не смогла предложить никакого решения, кроме присоединения староверов к ней».

Последним такой сценарий может привидеться лишь в страшном сне – за это, что ли, 350 лет боролись, страдали и гибли? Впрочем, в рукаве у староверов тоже есть подобный фантастический сценарий – РПЦ признаёт ошибкой никонианство и возвращается к старому обряду. А «учитывая кризис христианства во всем мире, постсекулярный мир и превращение религии в частное дело, можно прогнозировать, что такой модели в ближайшее время ни с той, ни с другой стороны не появится», резюмирует Муравьёв.

Ещё один занятный миф – «о приверженности старообрядцев натуральным продуктам и о том, что староверы не пьют вина». Якобы приверженцы ЗОЖ, старообрядцы действительно не приемлют лишь табак во всех его видах, чему был сам свидетелем. Водка у них также не в почёте, другое дело вино. Его большинство старообрядцев умеренно себе позволяет. А «к пьянству и алкогольному злоупотреблению староверы относятся по-прежнему плохо».

Любопытно отношение староверов к науке и культуре. С одной стороны, большинство нововведений, как и глобальные перемены в целом, первоначально виделись нежелательными, неприемлемыми. Такова была и европейская наука, связанная с антирелигиозным Просвещением, и новая культура, как народно-поповская, так и западническая аристократическая. «Культуру Дмитрия Ростовского, Паисия Величковского, Оптинской пустыни и обер-прокурора Победоносцева староверы, конечно, не могли считать своей. Одной рукой эти деятели направляли карателей в скиты староверов, а другой – сеяли семена Евангелия».

Конкретные инновации и вовсе демонизировались, так как были привозимы и навязаны антихристом – Петром и его сподвижниками. «Ведь многие нововведения – такие, как немецкое платье, водка, картошка – вводились насильно, в то время как русское, например, платье к ношению вовсе запрещалось».

Однако эта приверженность старине, традициям, корням, та самая «коренная русскость» была, в отличие от русскости нового формата (и наследовавшей ей идеологии «русского мира»), совершенно дружелюбна и толерантна. «Например, староверы, жившие на юге России, свободно сосуществовали с еврейскими торговцами, нередко превосходя их изобретательностью и предприимчивостью, а в Забайкалье они с таким уважением относились к буддийским монастырям, что им одним позволяли селиться в непосредственной близости от буддистов». Думаю, излишне будет здесь напоминать о «православных» черносотенцах и столь же православных миссионерских антибуддийских текстах и акциях…. Более того, «их национальная самоидентификация не имела признака паранойяльности (страха врагов). В отношении староверов к «другим» были заложены зерна толерантности, которую привыкли видеть только на Западе».

И в продолжение темы немного о мифе о закрытости староверов. С одной стороны, староверы были законопослушными гражданами – до такой степени, что Александр II всю личную охрану комплектовал из старообрядцев. С другой стороны, уважение к законам «кончалось ровно там, где эти законы наступали на «правду Божию». Старообрядцы обманывали полицию, скрывались от неё, выправляли для своих «беглых» попов и епископов поддельные паспорта и выдавали их за других людей».

Интересно проявили себя староверы и во время Второй мировой войны – тогда даже многие часовенные пошли воевать. «Интересно, что в записях часовенных староверов А. Килина и Г. Муравьева говорится о том, что «никонианство», большевизм и фашизм – это рога Антихриста, но западный Гитлер оказался хуже большевизма».

И что любопытно, отмечает автор, закрытость, или, скорее, то же невежество и предвзятость более свойственно обществу, а не староверам. Иные исследователи старообрядчества сетуют: «Мы хотели увидеть Агафью Лыкову, а тут менеджер какой-то компании или SSM-программист».

Важна главка о том, кем староверы считают никониан. Вопреки имеющемуся мнению, что для староверов новообрядцы – это какие-то «зачумленные», проклятые, с которыми нельзя и за стол сесть, в действительности всё иначе и сложнее. «Официальная модель Раскола была такой: «от Церкви отпали бунтовщики – но Церковь должна их вернуть в своё лоно». Староверы же оперировали совершенно иной моделью Раскола: на Церковь напали еретики, но она осталась при своих старых принципах и «ушла в бегство».

Отношение староверов к своим соотечественникам, бывшим единоверцам, а нередко и гонителям было в первую очередь религиозным, а в следующую – сочувственным. А вот к церковной верхушке уже смесью возмущения и сожаления.

«…пусть для старообрядцев никониане – еретики, это совсем не означает, будто те прокляты или нечисты», подчёркивает Муравьёв.

В главе четвёртой автор для полноты и завершенности картины описывает «Некоторые отличительные черты старообрядческого мировоззрения и их смысл». Перечислим их вкратце.

Уже во введении Муравьёв вновь отмечает неубедительность господствующей ныне парадигмы «безальтернативной линии развития». «В случае России эта линия отторгает всё, что не свойственно некоей «матрице», и предполагает, что многие понятия, в частности такие, как толерантность, мультикультурализм, демократичность и рациональность, якобы «изначально чужды» русскому народу и обществу». Однако представляется, что такая схема есть упрощение и даже искажение действительности (курсив мой – Г.Я.)».

По вопросу отношения между Церковью и властью старообрядцы предпочли раннехристианский идеал: «За власть христиане молятся, но стараются держаться подальше от неё». Или же, как альтернатива государственно-церковному министерству романовской эпохи, предлагалась древнерусско-киевская модель – там Церковь представляла собой самостоятельный институт, не подконтрольный государству, но, напротив, по-человечески и по-Божески блюдущий его. Очевидно, что представителям централизованной и авторитарной власти такая модель была явно не по вкусу.

Что касается пресловутого крестного знамения – трое- или двуперстного, то здесь проблема была бы проста до смешного, если б не была грустна вся эта история. Дело было в исторической эволюции вариантов перстосложения в разных церквях, и если на Руси к моменту Раскола сохранилось старое долатинское двуперстие, идущее от позднеантичного времени, то в Византии его уже сменило латинское троеперстие. И если бы реформаторы подошли к вопросу более гуманно и вдумчиво, возможно, проблемы – и одного из поводов для раскола не возникло бы вовсе. Но «…Никон, решив креститься как греки, сделал это по-волюнтаристски и, не объяснив ничего, просто отменил древний благочестивый обычай. Поэтому и Аввакум, и все старообрядцы отвергают троеперстие именно в русской традиции».

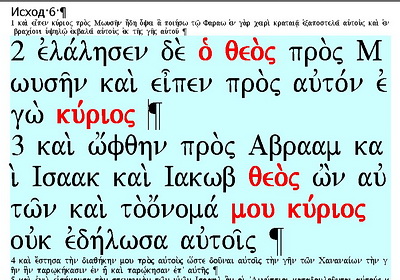

Проблема разночтения человеческого имени Христа – Исус или Иисус столь же нелепа, сколь и запутана. Здесь камень преткновения – принципы транскрипции, а вернее, эволюция мигрирующего по разным языкам и культурам имени. И, конечно, в Никоновском произволе. При передаче сначала в греческий, а затем и в славянские языки еврейское имя Йешу превратилось в Исуса – так и поныне пишут и читают сербы, болгары и украинцы, напоминает автор. «Но Никону пришло в голову, что надо писать имя иначе, чтобы оно побуквенно повторяло полное греческое написание! Такого прежде никогда не бывало. Сам принцип транскрипции был отражением идеи отказа от самобытности даже в написании имен и копирования даже в ущерб традиции». Что и говорить, печальная во всех отношениях история. Но автор на этом не останавливается и демонстрирует и другие развороты вопроса. «Написание IИ и произношение с двумя i шло вразрез с тогдашним общеславянским узусом».

Но на реформе имени Христа нововведенцы не остановились, и в XVIII веке модернизировались и такие русские имена еврейского происхождения, как Давыд, Михаил, Соломон, Мария и Никола. «Но если в именах святых эти написания были ненужными и бессмысленными, в имени Христа это стало ещё и опасным: моментально в народе возникло подозрение, что это неспроста. Нововведёный «Иисус» с двумя невиданными «иже» стал восприниматься как «другой Исус». Не удивительно, что такие апологеты реформ, как Дмитрий Туптало, архиепископ Питирим, Симон, епископ Рязанский и прочие утверждают, что только Иисус и есть спаситель, но не некий «равноухий Исус».

Прочие различия – в том же духе и стиле. Например, книжная справа. Действительно, в переводах богослужебных книг было множество ошибок – как и во всех переводных традициях. Но «их исправление везде и всегда было долгим процессом, ни нигде и никогда не решалось путём одномоментной реформы с жестким отказом от старой традиции. () Ну и, наконец, было множество мест, которые в XII-XV вв. переводили и понимали лучше, чем украинские справщики в XVII-м столетии! Иными словами, они просто портили текст, думая, что улучшают и исправляют его».

Сокращение богослужения и ритуальных действий – опрощение и сокращение есть привычный признак вырождения во всех традициях. «Добила» староверов замена погружного крещения обливанием или даже кроплением головы, ведь даже греческое слово «ваптисма», то есть крещение, означает именно погружение. Так ещё Иоанн Креститель крестил, уж простите за тавтологическую риторику.

Посолонь или противосолонь? Тут всё совсем просто – вослед за солнышком или супротив («навстречу», по мнению никониан) ему. «… Сама корреляция с солнцем есть один из важнейших элементов связи религии с естественным миром, отражающий правильность и природность православия».

Та же история с иконописью – «Во многих храмах новообрядцы выкинули лики старых святых канонического письма и поставили «страмные картинки» с голыми пухлыми херувимчиками и толстыми Адамом и Евой, едва прикрытыми каким-то вуалями или с седобородым дедом на троне, по мысли художника – Богом Отцом». И с пением – новообрядцы отказались от древнерусской традиции и перешли на европейскую. И даже «мелодии для херувимской стали браться из опер, а то и оперетт, на службах зазвучали «концерты». И в итоге византийско-древнерусское знаменное пение в двух разновидностях – наонной и наречной сохранили только старообрядцы.

Завершает свою небольшую, но столь содержательную книжку автор таким оптимистическим пассажем: «… старообрядцы сохранили древнерусскую культуру и выработали особый модернизированный тип мышления, который может очень пригодиться России и ее народу в деле духовного и социального развития и отхода от того архаического и во многом плачевного состояния, в которое их ввергли столетия непродуманных реформ, смут, бунтов, революций и репрессий». Пожалуй, не остаётся ничего иного, как разделить с автором его благочестивые чаянья.

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!