К 500-летию Реформации

Читайте на Эсхатосе - Владислав Бачинин - Европейская реформация как произведение искусства - (Статья первая)

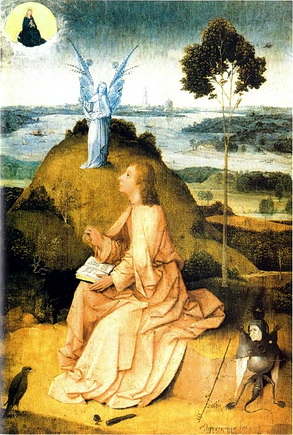

Владислав Бачинин - Увертюра Босха, или Зачем нужна Реформация?

(Статья вторая)

- Из «осени средневековья» в весну Реформации

- Отчего они так некрасивы?

- Мир Босха, где Бог «умер»

- Визуальная теология зла

Из «осени средневековья» в весну Реформации

Почти сто лет тому назад, в 1919 году голландский культуролог Йоханн Хёйзинга написал в предисловии к своей книге «Осень средневековья»: «Отправной точкой этой работы была потребность лучше понять искусство братьев ван Эйков и их последователей, потребность постигнуть их творчество во взаимосвязи со всей жизнью эпохи»[1]. Мысль исследователя, надеющегося решить частную творческую задачу неожиданно для себя вышла на высокий уровень обощений. Появился замечательный трактат «Осень средневековья» - масштабный аналитический обзор гигантского периода в истории западной культуры. Из локального интереса к живописному феномену возник панорамный культурологический текст.

Однако опыт Й. Хёйзинги не отменяет возможности и противоположно направленного маршрута, когда мысль, надеющаяся постичь суть чего-то чрезвычайно крупного и важного, обратится к некоему частному культурному феномену. И, если ей будет сопутствовать удача, она действительно усмотрит то, что искала – «небо в чашечке цветка», отражение мира в капле росы, дух эпохи в живописных образах одарённых художников. Именно поэтому часть разгадки тайны лютеровского поворота можно отыскать в творчестве Босха-Брейгеля.

Зрителя ввергает в изумление нарочито отталкивающая некрасивость персонажей босховских и брейгелевских картин. Но если у Босха мы видим избыток безобразного, то у Брейгеля много комического.

Человек Брейгеля комичен из-за того, что махнул рукой на себя как Божье творение, на свои отношения с Богом и решил пожить по своей глупой воле, по своим незамысловатым плотским прихотям. Ему откровенно нравится состояние естественности и оглупления, в которое он погрузился.

Брейгель – хронологический современник Реформации. Но ему, в отличие, например, от Дюрера, не удалось в полной мере проникнуться духовным пафосом Реформации. Вероятно поэтому его творчество погружено, большей частью, в жизненную стихию того человеческого материала, который только-только начал обрабатываться Божьим резцом. Брейгель стоит между Босхом и Дюрером: он не так мрачен, как Босх, но не столь одухотворён, как Дюрер. Его живописный мир оказался тем символическим пространством, где «осень средневековья» готовилась смениться весной Реформации.

Отчего они так некрасивы?

В пребывании персонажей нидерландских художников за чертой эстетического благообразия есть что-то загадочное, не укладывающееся в ячейки привычных художественных стереотипов. С особой силой эту неблагообразность источают картины Босха. Естественным образом возникает вопрос: для чего он заполнял свои живописные пространства многочисленными представителями уродливой получеловеческой биомассы? Отчего там господствуют какие-то темные, страшные существа, норовящие расправиться с мелкими человекообразными букашками? Видно, что этим букашкам плохо, что они страдают, но их стоны и вопли никому не слышны: холсты и краски не предназначены для передачи того звукового хаоса, который должен царить в живописной преисподней Босха.

Безобразное – один из модусов зла, которым поражено человеческого существования. Это полная противоположность того, что именуют красотой. У Босха прекрасны только художественные формы его картин. Но содержание, пребывающее внутри этих форм отличается изобилием признаков зла, избытком уродливого, низменного, отвратительного, гнусного и т. п. Если в реальной жизни безобразное производит исключительно отталкивающее впечатление, то в искусстве с ним связан известный психологический парадокс эстетического восприятия. Он заключается в том, что талантливый художник способен изобразить нечто безобразное, будь то вещь, тело, лицо, ситуация с такой степенью мастерства, что зритель испытает противоречивое состояние, в котором отвращение к безобразной сути изображения будет неразрывно связано с чувством восхищения тем мастерством, с которым эта суть облачена в художественно-эстетическую форму.

Откуда берется безобразное? Библия ясно и недвусмысленно говорит о том, как некогда в прекрасный, гармоничный мир, созданный Творцом, безобразное вторглось в виде дьявола-искусителя, принесшего с собой соблазны, грехи, пороки, преступления, болезни и смерть. И всякий, кто не устоял перед дьявольским натиском, приобретает от архиврага своеобразный знак понесённого поражения. Из-за этого «минуса», прикрепившегося к человеку, то, что могло быть прекрасным и возвышенным, легко превращается в безобразное и низменное.

Не следует забывать, что в христианском сознании безобразие и красота являются лишь следствиями определенного отношения человека к Богу. «Все прекрасно в личности, когда она обращена к Богу, и все безобразно, когда она отвращена от Бога»[2].

Мир Босха, где Бог «умер»

Мир Босха заполнен разнообразием тех форм зла, которые Карл Барт в своей «Церковной догматике» обозначил словом ничтожное. Оно явлено в самых невообразимых, мыслимых и немыслимых, видах. Но все они свидетельствуют о полной погруженности человеческого существования в грех, о его пропитанности, перенасыщенности грехом сверх всякого предела.

Босх изображает не столько сами нравы европейского мира накануне Реформации, сколько пытается обнажить суть этих нравов. Зрелища, изображенные им, неутешительны: зло не просто присутствует в человеческой среде, но доминирует, господствует в ней. Это мир, где нет ничего святого, совершенного и гармоничного. Зритель видит царство аномалий, девиаций, уродств, в которые облеклось зло. Оно упорно лезет из всех щелей, подобно опаре из горшка, и растекается по мировому пространству.

Босх изображает не столько сами нравы европейского мира накануне Реформации, сколько пытается обнажить суть этих нравов. Зрелища, изображенные им, неутешительны: зло не просто присутствует в человеческой среде, но доминирует, господствует в ней. Это мир, где нет ничего святого, совершенного и гармоничного. Зритель видит царство аномалий, девиаций, уродств, в которые облеклось зло. Оно упорно лезет из всех щелей, подобно опаре из горшка, и растекается по мировому пространству.

Одна из причин нравственного неблагополучия, рокового неблагообразия босхианского мира в том, что в нём нет духа. Он рассеялся, исчез, покинул это вселенское «подполье». Осталась лишь неодухотворенная живая материя, состоящая из существ, при взгляде на которых не поворачивается язык назвать их Божьими образами и подобиями. Это полулюди, которые вытесненили Бога из своего мира, из поля собственного зрения. Потому они были обречены на тяжелейшие антропологические катастрофы, чтобы быть изуродованными ими до неузнаваемости. Они постоянно запинаются о собственную греховность, ничтожность и глупость, об обломки тех смыслов, которые разбросаны вокруг них, запутываются в сетях самообмана и захлёбываются окружающей их тьмой.

Было б полбеды, если бы человек Босха, совершенно свободный от малейших признаков духовности, оставался просто «естественным человеком», погруженным в стихию природных отношений. Но на самом деле всё гораздо мрачнее: главный персонаж картин Босха – это падший человек греха, являющийся носителем тяжелого травматического опыта, погруженный в состояние глубокой духовной депрессии и находящийся в полной власти демонических сил.

Главная творческая задача, которую пытался решить мастер, была неимоверно сложна: антропология и теология греха, занимавшая его ум, требовала живописного воплощения. Это был процесс познания, движущийся, как бы, в двойном русле антропологии и теологии: человекопознание становилось одновременно и богопознанием. Это было богопознание от противного. Обнаружилась горчайшая истина: чем дальше Бог, тем могущественнее зло. В сущности, Босху одному из первых удалось изобразить мир, о котором мечтал Ницше. Это мир, где Бог «умер», и где человек очутился в подчинении у сверхчеловеческих, демонических сил, заместивших «мёртвого» Бога.

Удивительно, но факт: к зрелищам неблагополучного мира, изображенного Босхом, очень даже подходят те категории мироописания, которыми в ХХ веке будет пользоваться Мартин Хайдеггер в своей книге «Бытие и время». Мы видим у Босха почти хайдеггеровское состояние человека - его отчужденность, усредненность, покинутость, тревожность, деморализованность, неприкаянность. Человек Босха так же, как и человек Хайдеггера, втиснут в бытие рядом с другими людьми и вынужден соседствовать с множеством тех, кто ему неприятен. Он вброшен в социобиомассу из угнетённых своим духовным нездоровьем существ, подавленных мизантропией, охваченных страхом и злобой.

Главная черта мира Босха-Ницше-Хайдеггера – богооставленность. Место вытесненного божественного начала занято чем-то невнятным, трудноопределимым, но предельно сумрачным, гнетущим, таящим в себе нешуточные угрозы для остатков того человеческого материала, который еще циркулирует внутри обезбоженного пространства.

Визуальная теология зла

Босх – не мизантроп. Он – художник, чуткий к массовым проявлениям духовной депрессии и склонный к глубоким экзистенциальным рефлексиям по их поводу. Это экзистенциалист до экзистенциализма, осмысливающий религиозно-экзистенциальные проблемы при помощи не философских категорий, а визуальных форм, живописных образов. Его картины – настоящая теология в красках, теология греха. Он – не рационалист, а гений религиозно-эстетической интуиции, мастер-визуалист, пытавшийся изображать своё видение и понимание того, что пребывает не во времени, а в вечности, не в профанном и даже не в сакральном пространствах посюсторонности, а за их пределами, в трансцендентном мире.

Учитывая всё это, начинаешь понимать, что хоррор-эстетика Босха – это, в некотором роде, ключ к пониманию сути европейской Реформации, а Реформация, в свою очередь, служит ключом к постижению глубинных смыслов творчества Босха.

Человек, пришедший в Реформацию, был человеком Босха. Ровно через год после смерти художника, в октябре семнадцатого началась Реформация. 31.10.1517 г. Мартин Лютер прибил плакат с 95 протестными тезисами на церковных дверях в Виттенберге. И этот день стал точкой отсчета начала процесса катарсиса (очищения) и метанойи (перемены ума) человека Босха. Он был брошен Провидением в плавильный тигель Реформации. И в результате многие из тех, кто были обречены погибнуть злой и бесславной духовной смертью, были переплавлены, очищены и возрождены для новой жизни, свободной от власти демонов.

То, что переживают, через что проходят персонажи Босха, - это, по сути, глубокий кризис того типа католической сакральности, в который облеклось христианство середины второго тысячелетия. В этом кризисе есть немало черт, которые сближают его с нынешним духовным кризисом христианства, едва сдерживающим брутальный натиск враждебных сил. Оба кризиса, несмотря на разделяющую их историческую дистанцию в пять веков, сходны по своей сути. И депрессивные реакции человеческих существ тоже сходны.

Если духовный кризис времён Босха разрешился Реформацией, то современный духовный кризис тоже, рано или поздно, найдёт для себя соответствующие формы разрешения. Какими они будут, мы не знаем. Но, похоже, что исторический цикл, начатый Реформацией и заряженный её духом, подходит к своему завершению.

Бачинин В.А., профессор,

доктор социологических наук

(Санкт-Петербург)

.jpg)

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!