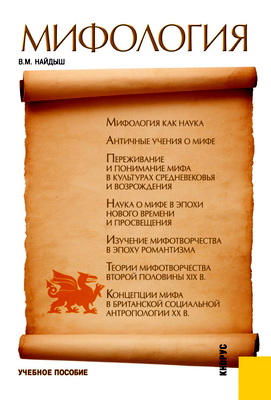

Найдыш - Мифология

Термин «миф» в целом ряде отраслей гуманитарного познания, изучающих историю, культуру, язык, искусство, религию, философию, мораль и другие компоненты духовной культуры, принадлежит к числу широко употребляемых понятий. Он прочно вошел также в политическую и повседневную лексику, в научно-популярную и художественную литературу.

Этимологически слово «миф» имеет индоевропейский корень meudh-, mudh-, в седой древности обозначавший «заботиться о чем-то», «иметь в виду что-то», «страстно желать чего-то» и др.1 В дальнейшем число значений этого термина резко возросло. Уже в ранней древнегреческой культуре слово PXTR] приобрело весьма широкий спектр значений. Так, у Гомера «миф» означал мысль, предписание, приказ, совет, назначение, намерение, цель, сообщение, обещание, просьбу, умысел, угрозу, упрек, защиту, похвальбу и даже истинный рассказ, противостоящий вымышленным, и целый ряд других понятий. У Гесиода «миф» — слово, несущее нечто важное, причем это важное может быть ложью, но может быть и истиной.

В эпоху древнегреческой архаики «миф», имеющий целенаправленное духовное воздействие на человека, противопоставлялся «логосу» — некоторой силе, отчужденной от человека, но в конечном счете также способной на него воздействовать2. Корень слова «логос» указывает на значения «избрание», «выделение», «счет». Постепенно термин «миф» все более стал выражать субъективное отношение, человеческую, сознательную интенциональность, а «логос» — объективное отношение, «говорение вещами», а не разумом, сознанием. Впоследствии слово «логос» приобрело значение закона. «Логос» — это и закон бытия, и познавательная способность человека. Логос повсюду — и в объекте, и в субъекте, потому субъект и способен познавать мир.

В дальнейшем в древнегреческой культуре появляется еще больше смысловых и полемических оттенков значения термина «миф»: миф как речь, мнение, полулегендарное предание о жизни предков, боговдохновенная истина, месть убитого убийце, миф как вымысел, воображение, повествовательность вообще, как нечто разумное, и в то же время невразумительное, вздорное, ложь, не внушающий доверия обман, слух и др. В древнегреческом языке существовало, и немало, производных от слова «миф», среди них термин «мифология», который означал изложение мифа, пересказ, беседу, а также совокупность мифов какого-нибудь народа и, кроме того, рассуждения по поводу мифов, их изучение.

Найдыш, Вячеслав Михайлович - Мифология - Учебное пособие

Москва : КНОРУС, 2023. — 430 с. — (Бакалавриат).

ISBN 978-5-406-10773-7

Найдыш, Вячеслав Михайлович – Мифология – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ. МИФОЛОГИЯ КАК НАУКА

Часть первая АНТИЧНЫЕ УЧЕНИЯ О МИФЕ

ГЛАВА 1. АНТИЧНАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МИФА: НАЧАЛО ПУТИ

1.1. Культурный взлет античной цивилизации

1.2. Возникновение античной мифографии

1.3. Первые интерпретации мифа

1.4. От мифографии к истории как науке

ГЛАВА 2. РАННИЕ КОНЦЕПЦИИ МИФОТВОРЧЕСТВА

2.1. Аллегорическая концепция мифа

2.2. Трактовки и оценки мифологии досократиками

2.3. Платон и мифология

2.4. Аристотель о сущности мифа

ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИИ МИФОТВОРЧЕСТВА ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

3.1. Наследие Александра Македонского

3.2. Эпикуреизм: материалистический поворот в учении о мифе

3.3. Философия мифологии стоицизма

3.4. Сущность мифа в трактовке неоплатонизма

Часть вторая ПЕРЕЖИВАНИЕ И ПОНИМАНИЕ МИФА В КУЛЬТУРАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

ГЛАВА 4. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

4.1. Особенности средневековой культуры

4.2. Противоречивость средневекового отношения к мифу

4.3. Средневековье о сущности мифотворчества

ГЛАВА 5. МИФ В КУЛЬТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

5.1. Мировоззренческая революция эпохи Ренессанса

5.2. «Охота на ведьм»

5.3. Ренессанс о природе мифа

Часть третья НАУКА О МИФЕ В ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

ГЛАВА 6. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

6.1. Идеалы и ценности новоевропейской культуры

6.2. Концепции «естественной религии»

6.3. Духовные ориентиры века Просвещения

ГЛАВА 7. ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ О СУЩНОСТИ МИФА

7.1. Теория мифотворчества Дж. Вико

7.2. Миф сквозь призму идеалов просветительского рационализма

Часть четвертая ИЗУЧЕНИЕ МИФОТВОРЧЕСТВА В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА

ГЛАВА 8. МИРОВОЗЗРЕНИЕ РОМАНТИЗМА

8.1. Ценности и идеалы романтизма

8.2. Отношение к мифотворчеству

ГЛАВА 9. РОМАНТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ МИФОТВОРЧЕСТВА

9.1. Миф как символ: Ф. Кройцер

9.2. Философия мифологии Ф. Шеллинга

9.3. Возникновение сравнительно-исторической мифологии

9.4. Начало формирования отечественной науки о мифотворчестве

Часть пятая ТЕОРИИ МИФОТВОРЧЕСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIХ В

ГЛАВА 10. МИФОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ

10.1. От романтизма к реализму

10.2. Миф в зеркале гегельянства

10.3. Мифологический ключ к тайнам истории: И.Я. Баховен

ГЛАВА 11. МИФОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА

11.1. Лингвистическая теория мифа

11.2. Теории «низшей мифологии»

ГЛАВА 12. АНИМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИФА

12.1. Возникновение британской социальной антропологии

12.2. Понятие мифа в концепции анимизма

12.3. Кризис эволюционизма

ГЛАВА 13. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ В XIХ В

13.1. Становление «мифологической школы»: Ф.И. Буслаев

13.2. Развитие лингвистической теории мифа в России

13.3. Восприятие других западных теорий мифа

13.4. Проблема субъекта мифотворчества: А.А. Потебня

13.5. Прорыв в будущее: А.Н. Веселовский

Часть шестая КОНЦЕПЦИИ МИФА В БРИТАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ ХХ В

ГЛАВА 14. МИФ И РИТУАЛ

14.1. «Адвокат дьявола»: Дж.Дж. Фрэзер

14.2. Ритуальные истоки мифа

14.3. От «вторичных источников» к «полевым исследованиям» мифотворчества

ГЛАВА 15. ФУНКЦИОНАЛИЗМ О СУЩНОСТИ МИФА

15.1. Принципы, понятия и представления функционализма: Б. Малиновский

15.2. Прагматическая концепция магии

15.3. Миф как хартия

ГЛАВА 16. МИФ В СВЕТЕ СТРУКТУРАЛИЗМА

16.1. Принципы, понятия и представления структурализма: А.Р. Рэдклифф-Браун

16.2. Миф как соционормативный регулятор

Часть седьмая НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ И НАУКА О СУЩНОСТИ МИФА (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ В.)

ГЛАВА 17. ПСИХОЛОГИЯ И МИФОЛОГИЯ

17.1. Идейно-теоретическая база немецкой мифологии первой половины ХХ в

17.2. Миф как эмоция: В. Вундт

ГЛАВА 18. МИФ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО: З. ФРЕЙД

18.1. Бессознательное в структуре психики

18.2. Миф как сон детства народов

ГЛАВА 19. МИФ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО: К.Г. ЮНГ

19.1. Природа бессознательного по К.Г. Юнгу

19.2. Теория архетипов

19.3. Миф как символ архетипа

ГЛАВА 20. НЕОКАНТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИФА: Э. КАССИРЕР

20.1. Неокантианский поворот в науке о сущности мифа

20.2. Формообразующий принцип мифотворчества

Часть восьмая ФРАНЦУЗСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА О ПРИРОДЕ МИФА

ГЛАВА 21. «МИФОСОЦИОЛОГИЯ»

21.1. «Новая социология»: Э. Дюркгейм

21.2. Социальная детерминация мифосознания

21.3. Л. Леви-Брюль. Теория первобытного мышления

ГЛАВА 22. «МИФОЛОГИКА» К. ЛЕВИ-СТРОСА

22.1. Структурная антропология как мировоззрение и методология

22.2. Логика первобытной мысли

22.3. Формула мифа

Часть девятая НАУКА О МИФЕ В НАЧАЛЕ ХXI В

ГЛАВА 23. ПУТИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О МИФЕ

23.1. На пути к единой теории мифа

23.2. Концептуальные истоки единой теории мифа

ГЛАВА 24. МИФ КАК ФАЗА ПЕРЕХОДА «ОБРАЗ — МЫСЛЬ»

24.1. Генезис мифологического мышления

24.2. Место мифа в логике перехода от образа к мысли

24.3. Личностная модальность мифотворчества

ГЛАВА 25. МИФОТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

25.1. Отечественное неомифотворчество

25.2. Неомифология в динамике культуры

25.3. Реклама и мифотворчество

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!