Барон Йозеф - Крест и философия - Крест и христианство - Теология апостола Павла

Целесообразно ли говорить о Кресте — не только как о неком драматическом факте[1], но и как о событии, имеющем смысл? Может ли тот, кто находится в поисках истины, обойти такое событие? Поскольку именно

Крест означает «сугубо определенную форму» смерти Иисуса, а Евангелия, в свою очередь, до сих пор остаются «историей страстей с подробным вступлением».

При таких обстоятельствах, описанных в Евангелии, закончилась земная жизнь Иисуса .. .[2]

Однако для верующего Крест не означает только трагическое событие, поскольку он же, — лишь предшествует Воскресению, остается его условием. В этом отношении полезно привести тезис одного из видных богословов:

«без веры в крест вере в воскресшего Христа недостает отличительности и решительности. [Ибо] сущность христианства — это Иисус Христос распятый»[3].

Разумеется, у нас возникают и другие вопросы; они связаны не только с верой, но и с разумом. На них даже у гениального человека ответ возможен только с позиций веры или неверия. Более того, такой ответ невозможен только на основе «чистого разума». Сама грань между верой и неверием, между убеждением и разумом не всегда остается четкой. Я здесь не имею в виду «навязывание» веры каждому из наших современников. В то же время мы подразумеваем веру как особый путь постижения смысла нашего бытия[4].

И вряд ли можно изолировать веру от философии, как об этом еще относительно недавно у нас говорили представители «научного» атеизма. Уже тогда, когда задаемся вопросом: есть ли Бог? — мы, тем самым, находимся и в поисках смысла — среди многих других.

Так, в августе 2012 г. телевидение показало беседу из цикла «Линия жизни» с известным ученым-физиком С. П. Капицой[5]. На вопрос: есть ли Бог? просветитель, многолетний ведущий телепередачи «Очевидное — невероятное», ответил:

«разница между мною и церковниками лишь в одном: они утверждают, что Бог придумал человека, а я полагаю, что человек придумал Бога».

Как видно, комплекс вопросов касается отношений веры с разумом, религии с философией. До 90-х XX столетия идеология постоянно утверждала: ученым-философом может стать только — и только атеист. Но так ли это? — Думаю... Скорее, наоборот: без веры нельзя стать философом, так как предметом нашего познания остается не отдельные моменты, а истина как нечто ЦЕЛОЕ[6]. Это относится и к закономерностям, ведущим нас к Истине.

Если в России за окном теперь я вижу деревья и белый снег. Если в мыслях сравниваю эти деревья и этот снег с деревьями и снегом у дома моего детства, с тем, что было тогда на моей родине в Литве конца 50-х прошлого XX в., то такое наблюдение — один из многих моментов, относящихся к истине. Это — лишь «периферия» всей Истины,

Разумеется, мир не только воспринимается как явление, как предмет чувства; он не только познается нами при помощи идей — мысли о нем. Но он же, существует для нас и «как предмет веры» — писал в одном из своих трудов князь С.Н. Трубецкой[7].

[1] Историческая достоверность, которая и сегодня отрицается не т. н. «атеистами» — их всегда было мало, — а равнодушными, индифферентными.

[2] Kahler М. Das Kreuz. Grand und МаВ der Christologie (1911)// Schriften zur Christologie und Mission. ThB 42 (1971) 292-350, S. 298.

[3] Кюнг Г. 20 тезисов о христианстве // Христианский вызов. — М., 2012. С. 414. Тезис 12-й. — Ср. там же. С. 438-439.

[4] По известному библейскому определению «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». — Евр. 11:1.

[5] С. П. Капица умер в августе 2012 г. Годы жизни ученого: 1928-2012.

[6] По ходу нашей мысли мы не раз будем ссылаться и на русских философов, посвятивших свои труды вопросу «всеединства» как ЦЕЛОМУ.

[7] «Основания идеализма». Первая публикация от 1896 г. Здесь ссылка на общее издание, в которое и вошел данный труд мыслителя: Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. — М., 2000. С. 491-637 (562).

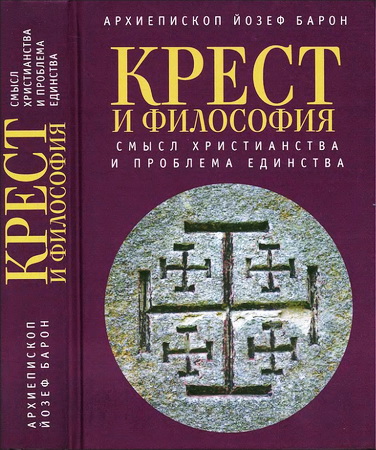

архиепископ Йозеф Барон - Крест и философия - Смысл Христианства и проблема Единства

СПб.: Алетейя, 2016. - 648 с.

Богословская и церковно-историческая библиотека

ISBN 978-5-906823-32-8

На обложке: Иерусалимский крест - фрагмент западной стены церкви в г. Бозеэт, Великобритания. Большой крест -символ Христа, четыре маленьких - символ четырех Апостолов, авторов четырех Евангелий, распространяющих учение на все четыре стороны света.

архиепископ Йозеф Барон - Крест и философия - Смысл Христианства и проблема Единства - Содержание

ОТ АВТОРА

Часть первая. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Часть первая. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

- Глава I. Метафизика и история

- Глава II. История и Откровение

- Глава III. Богословие и Философия

Часть вторая. БЫТИЕ И ПОЗНАНИЕ

- Глава IV. Источники познания

- Глава V. Познание как событие

- Глава VI. Познание Бога Христианского

Часть третья. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КРЕСТА, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ

- Глава VII. Апостолы Павел и Иоанн

- Глава VIII. Древняя Церковь и Средние века

- Глава IX. Эпоха Реформации

- Глава X. Новое время: характеристики, вызванные Реформацией

- Глава XI. Новое время: дальнейшие искания и выводы

- Глава XII. Некоторые итоги: модусы интерпретации

- Глава XIII. Интерпретация в мысли Паскаля, Гегеля, Кьеркегора, Е. Трубецкого, Н. Бердяева и С. Булгакова

Часть четвертая. О ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА

- Глава XIV. О единстве в Новом Завете

- Глава XV. Обоснование Духа — совершенное дело спасения на Кресте

- Глава XVI. Необходимые дальнейшие замечания

- Глава XVII. Предание и духовная экзистенция

- Глава XVIII. Те же чувствования — в пользу Целого

ИТОГИ. Христианство — как Theologia и Philosophia Crucis

ТЕЗИСЫ. Theologia и Philosophia Crucis

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ РЕАЛИЙ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ

БИБЛИОГРАФИЯ

ТЕЗИСЫ. Theologia и Philosophia Crucis

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ РЕАЛИЙ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ

БИБЛИОГРАФИЯ

Участники встречи убедились в следующем: богословское наследие Запада, в частности Ансельма Кентерберийского, дает основание продолжению межконфессионального диалога в наше время. Такой «диалог у Креста» между православными, католиками и лютеранами весьма полезен и необходим. Он включает также представителей других направлений христианства. Животворящий Крест остается особым объектом богословской мысли как на Востоке, так и на Западе. Теология Креста дает возможность больше узнать друг о друге, а может быть, – найти более глубокие точки взаимопонимания для будущего.

В этой связи, книга епископа Йозефа Барона заслуживает внимания читателя. Она будет полезна не только богословам, но и всем, интересующимся вопросами христианства. Многосторонний подход автора к проблемам нашего бытия, в центре которого находится Крест Христов и Воскресение Господне, делает книгу полезной для каждого, находящегося в поиске смысла жизни.

архимандрит АВГУСТИН (Никитин), доцент Санкт–Петербургской Духовной Академии

Санкт–Петербург, март 2007 г.

Епископ Йозеф Барон - Крест и христианство - теология Креста для человека, Церкви и её единства

СПб., Алетейя, 2007. 344 С.

ISBN: 978-5-903354-77-1

Епископ Йозеф Барон - Крест и христианство: теология Креста для человека, Церкви и её единства - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ОТ АВТОРА

Часть первая ВВЕДЕНИЕ: ТЕОЛОГИЯ, КРЕСТ И ОТКРОВЕНИЕ

- Глава I. Что такое «теология креста»?

- Глава II. Крест как общая реальность и как место христианского откровения

Часть вторая. КРЕСТ ИИСУСА У АВТОРОВ НОВОГО ЗАВЕТА

- Глава III. Некоторые исторические сведения о кресте

- Глава IV. Крест у Синоптиков

- Глава V. Крест в Евангелии от Иоанна

- Глава VI. Теология креста у апостола Павла

- Глава VII. Теология креста у других авторов

Часть третья. THEOLOGIA CRUCIS В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

- Глава VIII. Вводные замечания: вопрос о «страдающем Боге»

- Глава IX. Крест у апостольских мужей и апологетов П века

- Глава X. Дальнейшее развитие «теологии креста» в III-VI вв

- Глава XI. Крест у богословов V-VI вв. и в определениях вселенских соборов от 431, 451 и 553 гг.

- Глава XII. Theologia crucis на Западе

- Глава XIII. Тайна креста у Ансельма Кентерберийского как «учение о сатисфакции»

- Глава XIV. Дальнейшее осмысление креста: Средние века

- Глава XV. Theologia crucis и Реформация

- Глава XVI. Крест в западной мысли XVII-XIX вв

Часть четвертая. О ЗНАЧЕНИИ НАШЕГО ИСКУПЛЕНИЯ

- Глава XVII. Воплощение — «Первая предпосылка» искупления

- Глава XVIII. Воплощение как кенозис Христа

- Глава XIX. Известные представления об искуплении

- Глава XX. О значении смерти Христа

Часть пятая. НЕКОТОРЫЕ ВОЛНУЮЩИЕ НАС ВОПРОСЫ

- Глава XXI. Крест и зло

- Глава XXII. Крест и власть

- Глава XXIII. Крест и единство

- Глава XXIV. Крест и возрождение

- Глава XXV. Крест и Воскресение

ИТОГИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН (см. также в основной библиографии)

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ РЕАЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «THEOLOQIA CRUCIS»

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Судьба нашей многострадальной страны сама создала объективные предпосылки диалога между представителями разных вероисповеданий.

Но в христианской истории мы видим не больше единства и согласия, чем в истории нехристианской. Из-за этого автор книги задается вопросом: можно ли говорить о чем-то «главном» при утрате видимого единства между православными, католиками и протестантами? Читателю самому предстоит ответить на вопрос: если не реальность Креста, то что же иное сможет нам помочь решить проблему единства?! А для христианина, в первую очередь, Истина — это Христос.

Настоящая монография является первой на русском языке, рассматривающей диалог и проблему экуменизма в связи с теологией Креста.

Она рассчитана на специалистов по Новому Завету и по сравнительному богословию, а также на всех, которым вопрос христианского единства остается не безразличным.

Архиепископ Йозеф Барон - Крест и диалог - Теология Креста в свете христианского единства

Архиепископ Й. Барон. — СПб. : Алетейя, 2010. — 520 с.

ISBN 978-5-91419-370-3

Архиепископ Йозеф Барон - Крест и диалог - Теология Креста в свете христианского единства - Содержание

Часть первая. РЕАЛИИ НЕ ПРОСТОГО ВОПРОСА

Глава I. В поисках единства

Глава II. Экуменизм: «за» и «против»

Глава III. Единство в Новом Завете

Глава IV. Что такое единство?

Глава V. Вездесущая реальность Креста

Глава VI. Theologia Crucis. Ее место во всем Богословии

Глава VII. Theologia Crucis. Среди проблем и возможностей диалога

Глава II. Экуменизм: «за» и «против»

Глава III. Единство в Новом Завете

Глава IV. Что такое единство?

Глава V. Вездесущая реальность Креста

Глава VI. Theologia Crucis. Ее место во всем Богословии

Глава VII. Theologia Crucis. Среди проблем и возможностей диалога

Часть вторая. ЦЕРКОВЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ: СОБЫТИЕ И ИНСТИТУЦИЯ

Глава VIII. Св. Писание - основа диалога

Интерпретация креста

Глава IX. Синоптические Евангелия

Глава X. Четвертое Евангелие

Глава XI. Послания св. Апостола Павла

Глава XII. Значение Креста у Апостола Павла

Глава XIII. Апостол Павел: многообразие его теологии

Глава XIV. Первое Соборное послание Св. Апостола Петра

Глава XV Послание к Евреям

Крест - Святой Дух - Церковь

Глава XVI. Общее о Церкви

Глава XVII. Святый Дух, Царство Божие и «время Церкви»

ГлаваXVIII. Вопросов «истинности» Церкви

Глава XIX. Дух - Животворящий Принцип общения

Глава XX. Харизмы-дары Духа

Глава XXI. Обоснование Духа - совершенное дело спасения на Кресте

Связь Духа

Глава XXII. Парадокс единства: между «лично-индивидуальным» и «универсально-целым»

Интерпретация креста

Глава IX. Синоптические Евангелия

Глава X. Четвертое Евангелие

Глава XI. Послания св. Апостола Павла

Глава XII. Значение Креста у Апостола Павла

Глава XIII. Апостол Павел: многообразие его теологии

Глава XIV. Первое Соборное послание Св. Апостола Петра

Глава XV Послание к Евреям

Крест - Святой Дух - Церковь

Глава XVI. Общее о Церкви

Глава XVII. Святый Дух, Царство Божие и «время Церкви»

ГлаваXVIII. Вопросов «истинности» Церкви

Глава XIX. Дух - Животворящий Принцип общения

Глава XX. Харизмы-дары Духа

Глава XXI. Обоснование Духа - совершенное дело спасения на Кресте

Связь Духа

Глава XXII. Парадокс единства: между «лично-индивидуальным» и «универсально-целым»

Часть третья. THEOLOGIA CRUCIS: ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДИАЛОГА

Глава XXIII. Единство и многообразие исторического бытия Христианства

Глава XXIV. Крест и история: искание того же тождества - основы единства

Глава XXV. «Верую ... в Единую ... Церковь»

Глава XXVI. Некоторые перспективы в пользу единства духовного

Глава XXVII. Об историческом, а также вечно-духовном понимании экуменизма

Глава XXIV. Крест и история: искание того же тождества - основы единства

Глава XXV. «Верую ... в Единую ... Церковь»

Глава XXVI. Некоторые перспективы в пользу единства духовного

Глава XXVII. Об историческом, а также вечно-духовном понимании экуменизма

Метод сравнения текста, его историческая критика, получили широкое распространение в протестантских странах. Во второй половине XIX в. он под именем модернизма дошел и до сознания некоторых богословов Римско-католической Церкви. Литература по тематике посланий Павла стала постепенно появляться и в странах, где языком читателя был один из романских, начиная с французского.

Для получения более полного взгляда на развитие библейской науки было бы полезным вкратце ознакомиться с историей изучения НЗ, включая немецкие Тюбингенскую и Эрлангелскую школы в позапрошлом веке, влияние рационализма, историко-критического метода и др. факторов на развитие новозаветной экзегетики в прошлом столетии и в начале XXI в. — См. там же. Лэдд, С. 11-41, где дается обзор основных направлений.

Если же оценить библиографию, посвященную Апостолу на русском языке, то она не так разнообразна и богата. В основном — это переводы трудов западных исследователей с немецкого и английского. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, изданном еще в дореволюционной России, Апостолу была посвящена лишь одна неполная страница — статья А. П. Лопухина. «Павел». Переиздание этой статьи — уже после долгих лет советского безбожия — можно найти под названием «Христианство» в Энциклопедическом словаре. Т. 2 — М., 1995., С. 266-267. Тому же автору принадлежит и перевод знаменитой книги Фаррара Ф. Жизнь и труды св. ап. Павла. — СПб., 1888.

Позже протоиереем Николаем Рудинским — на основе тех же исследований Фаррара и комментариев посланий Апостола епископом Феофаном — в 1912 г. была издана книга под названием «Жизнь и труды св. Апостола Павла». Это было почти все, что о великом Апостоле у нас имелось вплоть до 90-х гг. ХХ века.

Йозеф Барон, архиепископ - Теология св. Апостола Павла в свете Христианского Единства

СПб.: Алетейя, 2013. - 632 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека).

ISBN 978-5-91419-900-2

Йозеф Барон - Теология Апостола Павла в свете Христианского Единства - Содержание

От автора

Часть первая Вводные темы и замечания

- Глава I. Прошлое — как всегда настоящее

- Глава II. Личность и судьба Апостола

- Глава III. Павел и Двенадцать

- Глава IV. Послания как источник Павловой теологии

- Глава V. Предание и новое у Апостола

- Глава VI. Краткий обзор толкования Апостола (XIX — XX вв.)

Часть вторая Основные акценты в теологии апостола Павла

Раздел первый. КОСМОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ (человечество вне Христа)

- Глава VII. Сотворенный мир

- Глава VIII. Человек

- Глава IX. Грядущее спасение

Раздел второй. ХРИСТОЛОГИЯ (учение о Личности Христа)

- Глава X. Бог и Христос

Раздел третий. СОТЕРИОЛОГИЯ (учение о спасении)

- Глава XI. Спасение через Христа и его Крест

- Глава XII. Оправдание — «середина» теологии Апостола?

Раздел четвертый. Новая жизнь во Христе

- Глава XIII. Общие замечания

- Глава XIV. Христианская этика

- Глава XV. В мире, но не по законам сего мира

Раздел пятый. ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ (учение о Церкви)

- Глава XVI. Общее о Церкви

- Глава XVII. Святой Дух и Церковь

- Глава XVIII. Таинства в Церкви

- Глава XIX. Церковь и Израиль

Раздел шестой. ЭСХАТОЛОГИЯ (полное откровение славы)

- Глава XX. Преходящий образ мира

- Глава XXI. Царство Божие и откровение славы

Раздел седьмой. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

- Глава XXII. Об единстве в Новом Завете

Часть третья Апостол Павел и диалог

- Глава XXIII. Апостол Павел и Реформация

- Глава XXIV. Вопрос о единстве тогда и сегодня

- Глава XXV. Еще раз о Церкви

- Глава XXVI. Петр и Павел: первенство или коллегиальность?

- Глава XXVII. Предание и Писание

- Глава XXVIII. Вероисповедание как «конфессия»

- Глава XXIX. Святые и их почитание

- Глава XXX. Таинства и их действительность

- Глава XXXI. Служение и священство

- Глава XXXII. Вопрос о женосвященстве

- Глава XXXIII. Предопределение: спасение или погибель?

- Глава XXXIV. Об актуальности «экуменического метода» у Апостола Павла сегодня

Эпилог

- Приложение 1. Первое послание к Коринфянам

- Приложение 2. Послание к Римлянам

- Приложение 3. Карты и схемы

Указатель имен

Указатель основных реалий

Основные сокращения

Основная библиография

Книга, которую держит в руках читатель, создавалась постепенно. В каком-то смысле она — итог предыдущих работ автора, не имеющего прямого отношения к православию, но не одно десятилетие проживающего в России. «Фрагменты» книги собирались с убеждением в том, что православие и католичество имеют не только общие христианские корни, но и главное с традиционным протестантизмом.

Основные акценты во «фрагментах» книги ставятся в отношениях православия к католичеству и католичества к православию. Особое внимание уделяется русскому православию, имея в виду перемены в пользу веры и возрождения церковной жизни на территории бывшего Советского Союза.

Йозеф Барон - Православие и католичество: богословско-исторические фрагменты

архиеп. Й. Барон. - СПб.: Алетейя, 2019. -262 с.

Богословская и церковно-историческая библиотека

ISBN 978-5-907115-86-6

Йозеф Барон - Православие и католичество: богословско-исторические фрагменты

От автора

- I. К обоснованию темы

- II. «Выбор веры»: между востоком и западом

- III. О церкви и церквах

- IV. Вечно-целое и исторически-раздробленное

- V. «Камень петров» или «камень веры»?

- VI. Русское православие и украинский вопрос

- VII. Раны и их исцеление

Некоторые итоги

- Ante scriptum

- A.Парадокс единства: между «лично-индивидуальным» и «универсально-целым»

- Б. Единство и многообразие исторического бытия Христианства

- B.О единстве в Новом Завете

Указатель имен

Указатель основных реалий

Основные сокращения и символы

Библиография

В 1501 году Лютер начинает учебу в Эрфуртском университете. В те времена каждый студент должен был обучаться четыре года на так называемом «факультете свободных искусств», чтобы позже продолжить обучение уже в области теологии, медицины или юриспруденции. В 1505 году будущий реформатор получает степень магистра и, следуя совету своего отца, начинает изучать право. Разумеется, отец хотел посредством почетной профессии юриста и выгодной женитьбы обеспечить сыну хорошую, благополучную жизнь.

В том же году 2-го июля Лютер возвращался после посещения родителей в Эрфурт. У Штоттергейма, километрах в шести к северу от Эрфурта, его застигла сильная гроза. В нескольких шагах от Мартина ударила молния, прогремел страшный по своей силе гром. Все увиденное и услышанное повергло юного Лютера в сильный страх внезапно умереть в греховном состоянии. В тот момент он призвал на помощь св. Анну — защитницу от непогоды и обещал ей в случае спасения от смерти поступить в монастырь:

«помоги, святая Анна, я хочу стать монахом!»

Через две недели, не известив отца, Лютер был принят в Эрфуртский августинский монастырь в качестве новициата, т. е. послушника — кандидата в монахи. После годичного испытания он принимает торжественный святой обет и становится полноправным монахом — братом августинского ордена. Весной 1507 года его рукополагают во священника.

Совершая свою первую святую Мессу, Лютер почувствовал себя глубоко недостойным прикоснуться к алтарным дарам — к Хлебу и Вину, чтобы освятить их. Старшие священники едва уговорили его продолжать богослужение. Это еще раз показывает нам серьезное отношение Лютера к своему духовному призванию.

В 1510-1511 годах Лютер в качестве сопровождающего одного старшего монаха по поручению духовного руководства своего ордена совершает паломничество в Рим. Истинной причиной этого были некоторые местные разногласия ордена. Весь путь туда и обратно оба монаха прошли пешком. Лютер в Вечном Граде совершает генеральную исповедь, т. е. исповедь за всю жизнь, и посещает гроб св. апостола Петра.

В сане священника и монаха Лютер продолжал изучение теологии, которое увенчалось в 1512 году присуждением ему степени доктора богословия. В это же время начинается его деятельность в г. Виттенберге. В университете Виттенберга он провел в качестве профессора существеннейшую часть своей последующей жизни. Скоро этот город стал местом, откуда распространялись по всей Европе новые неожиданные идеи. Они принадлежали сердцу, устам и перу Лютера, в последующие годы формируются его духовные и теологические взгляды.

архиепископ Йозеф Барон - Христианство - Католичество - Реформация

СПб.: Алетейя, 2017. - 380 с: ил.

Богословская и церковно-историческая библиотека

ISBN 978-5-906910-77-6

архиепископ Йозеф Барон - Христианство - Католичество - Реформация

Вместо предисловия

-

Часть первая. ОСОБАЯ ИСТОРИЯ ВО ВСЕЙ ИСТОРИИ

- Глава I. Один монах среди многих

- Глава II. Последователи Реформации в России

-

Часть вторая. О ЗНАЧЕНИИ РЕФОРМАЦИИ

- Глава III. Христианство и Реформация

- Глава IV. Мотивы и причины Реформации

- Глава V. Разные течения и основная проблематика

- Глава VI. Некоторые определения сущности Реформации

-

Часть третья. К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОСНОВАТЕЛЯ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

- Глава VII. Апостол Павел и Реформация

- Глава VIII. Оправдание — «сердцевина» теологии апостола?

- Глава IX. Вопрос о женосвященстве

-

Часть четвертая. БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКАЯ ОЦЕНКА

- Глава X. Реформация как новая эпоха

- Глава XI. Характеристики, вызванные Реформацией

- Глава XII. Дальнейшие искания и выводы

- ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Попытка богословско-философского осмысления Реформации

MEMENTOTE PRAEPOSITORUM VESTRORUM

Requiem aetemam. Архиепископ д-р Ян Матулис (1911-1985)

In memoriam. Архиепископ Эрик Местерс (1926-2009)

Светлой памяти суперинтендента-епископа Харальда Калниньша (1911-1997)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ РЕАЛИЙ

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ

ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Самой большой по численности в России христианской конфессии – православию – обычно ставят как бы в противовес католицизм и протестантство. Часто люди, говоря о Христианстве, подразумевают именно и только православие. Но это большая ошибка: католики и протестанты тоже крещены и верят во Иисуса Христа. Они также являются христианами! Среди протестантов именно лютеранство теснее всего связано с ре формацией и является самой старой и первой формой всей протестантской Церкви. Наиболее точное наименование его – Евангелическо-лютеранская церковь. Именно так полным именем называется одна из христи анских конфессий, духовной родиной которой является Германия XVI века. Век XVI был временем больших бурь и волнений не только в Германии, но и во всей Западной Европе. События в церковной истории этого времени обычно называют реформацией (от латинского reformare – преобразовать, обновлять). В наши дни реформация, как явление прошлого, со своими многочисленными событиями, оценивается неоднозначно. Одно об стоятельство, однако, необходимо принять во внимание и сегодня: пред посылки реформации в Западной Христианской Церкви появились еще задолго до XVI столетия. Здесь можно выделить как духовные, так и светские причины, которые мы кратко рассмотрим.

Архиепископ Барон Йозеф - Российское лютеранство: история, теология, актуальность

СПб. : Алетейя, 2011. 432 с.

ISBN 978-5-91419-413-7

Архиепископ Барон Йозеф - Российское лютеранство: история, теология, актуальность - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРА

Часть первая. ОБЩЕЕ О ЛЮТЕРАНСТВЕ

- Глава I. Вводные замечания

- Глава II. Жизнь и деятельность Мартина Лютера

- Глава III. Евангелие Христово как источник и основа учения

- Глава IV. Из истории Лютеранства в России

Часть вторая. «АКЦЕНТЫ» И ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ

- Глава V. Христианство и Реформация

- Глава VI. Мотивы Реформации

- Глава VII. Разные течения и основная проблематика

- Глава VIII. Некоторые определения сущности Реформации

- Глава IX. Общие основы и вероисповедные «Акценты»

- Глава X. Понимание Церкви

- Глава XI. Атрибуты и Единство Церкви

- Глава XII. Богословское и историческое значение Реформации

Часть третья. НЕКОТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

- Глава XIII. Необходимость контекстуального подхода

- Глава XIV. Диалектика личного и Соборного

- Глава XV. Суверенитет Бога-Творца и статус человека

- Глава XVI. Реформация: Церковь, мир и секуляризация

- Глава XVII. Оправдание. Что это такое?

- Глава XVIII. Св. Писание и Предание в Церкви

- Глава XIX. Крест – закон парадокса и редукции

- Глава XX. Вопросы Единства

Часть четвертая. НАШЕ ОБЩЕНИЕ В ВЕРЕ – ЕЩЕ В СТАНОВЛЕНИИ

- Глава XXI. Идея единой Церкви

- Глава XXII. Церковь остается надэтнической

- Глава XXIII. «Поминайти наставников ваших»

ИТОГИ

«Post Scriptum» – Это и «Аnte Scriptum»Архимандрит Августин (Никитин) ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОБЩИНЫ

- Пастор-викарий Йозеф Барон «ОБРАТИТЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ НА ПУТИ ВАШИ!»

- Александр Фитц РЕЛИГИЯ

- Владимир Шевель РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

- Валентина Коробова ПОРТРЕТ

- Архиепископ Янис Матулис МЕДИТАЦИЯ

- Архиепископ Эрик Местерс БЫТЬ ОБРАЩЕННЫМ К ПАСТЫРЮ И ХРАНИТЕЛЮ СВОЕЙ ДУШИ

- Епископ Харальд Калниньш «НЫНЕ ПРИШЛО СПАСЕНИЕ ДОМУ СЕМУ». Лк. 19:9

- Пастор-викарий Игорь Князев «…БУДУТ ПОСЛЕДНИЕ ПЕРВЫМИ, И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДНИМИ…»

- «СЕЙ ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, В КОТОРОМ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» (Мф. 3:17б)

- ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА В НОВОЙ РОССИИ

- Евангелист-викарий Михаил Куденко ИСТОРИЧНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕФОРМАЦИИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Комментарии (1 комментарий)

спасибо.