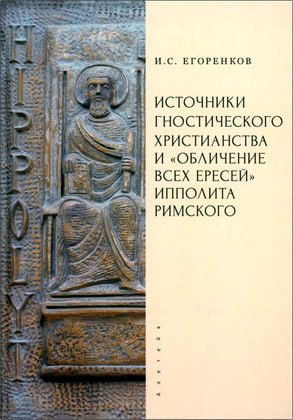

Егоренков - Источники гностического христианства и «Обличение всех ересей» Ипполита Римского

В историографии изучаемой проблемы целесообразно выделить два аспекта: терминологический и источниковедческий. При рассмотрении терминологического аспекта следует обратить внимание на то обстоятельство, что само понятие гностического христианства на разных этапах историографии наполнялось различным содержанием, а границы применения таких терминов как «гнозис» и «гностицизм» существенным образом изменяли свои очертания. При анализе источниковедческого аспекта историографии представляется необходимым рассмотреть существующие в научной литературе оценки репрезентативности данного литературного памятника как источника для изучения таких направлений раннего христианства, которые квалифицируются исследователями как гностические.

Термин «гностицизм» впервые употребил в 1669 г. кембриджский платоник Г. Мор: в узком смысле для обозначения ересей, упомянутых в Откровении Иоанна, и как родовое имя для всех вообще раннехристианских ересей. Г. Мор понимал гностицизм как древнейшее загрязнение первоначальной чистоты раннего христианства, его уклонение в языческое идолопоклонство, и обвинял современное ему католичество в приверженности этому древнему языческому наследию [228, с. 118-119]. Таким образом, данный термин был изобретен в контексте протестантской антикатолической полемики и с самого начала заключал в себе отрицательный коннотат. Исторически, такие термины как «гностицизм», «гностик», «гностический», принадлежали дискурсу нормативного христианства, а их содержание определялось исходя из противопоставления их той разновидности современного нормативного христианства, которая для того или иного исследователя выступала в качестве «ортодоксии» (будь то протестантство, католичество или православие).

Гностицизм как конкретно-историческое явление привлек внимание ученых в начале XIX в., когда протестантские богословы Тюбингенской школы задались целью при помощи рационалистических методов очистить истинную проповедь Христа от позднейших наслоений и подвергли критическому анализу канонические тексты Нового Завета. Пытаясь научно обосновать подлинность, датировку, авторство, взаимные отношения отдельных канонических книг, выявить их источники, интерполяции и редакторские вставки, они с неизбежностью столкнулись с вопросом об относительной ценности канонических евангелий и немногих известных на тот момент гностических апокрифов. На первом этапе историографии гностицизма (нач. XIX - нач. XX в.) такими учеными как Ф. Х. Баур, Г. Фолькмар, А. Гильгенфельд, Р. Липсиус, А. Гарнак впервые были сформулированы проблемы происхождения гностицизма, его места в истории христианской религии и взаимоотношений гностицизма с ортодоксально-кафолической концепцией христианства.

В 1835 г. немецкий историк и богослов Ф. Х. Баур в своей книге «Христианский гнозис или христианская религиозная философия в ее историческом развитии» сформулировал концепцию гностицизма, которая долгое время сохраняла свое влияние [148]. По мнению Ф. Х. Баура, «гнозис в специально христианском смысле есть, по его форме и содержанию, расширение и продолжение александрийской религиозной философии, которая коренится в философии греческой» [148, с. 85-86].

Другую теорию гностицизма, долгие годы считавшуюся образцовой, предложил в 1886 г. А. Гарнак в своей работе «История догматов» [217]. Если Ф. Х. Баур искал истоки гностицизма вне христианства, в эллинистической религиозной философии, то А. Гарнак рассматривал гностицизм как внутрихристианский феномен. По мнению А. Гарнака, христианский гнозис представлял собой острую эллинизацию христианства, то есть радикальную попытку превратить христианство в абсолютную религию. Таким образом, в гностицизме проявляется острый ход процесса, начавшегося уже ранее в церкви и пережившего позднее медленное и сложное развитие в католической системе. Как полагал А. Гарнак, гностики были первыми христианскими богословами, которые впервые подвергли христианское учение и книги систематической обработке и противопоставили христианство другим религиям. Победа ортодоксии и исключение гностиков из общехристианского движения стала возможна лишь в результате сплочения общин в католическую церковь, которая отчасти выросла из движения гностического [217, с. 272-324].

Егоренков И. С. — Источники гностического христианства и «Обличение всех ересей» Ипполита Римского

Отв. ред. И. С. Гребцова. - СПб.: Алетейя, 2025. - 316 с.

ISBN 978-5-00267042-0

Егоренков И. С. — Источники гностического христианства и «Обличение всех ересей» Ипполита Римского. СОДЕРЖАНИЕ

-

РАЗДЕЛ 1. Историография проблемы, источниковая база и методологическая основа исследования

- 1.1. Историография проблемы

- 1.2. Источниковая база и методы исследования

-

РАЗДЕЛ 2. Ересеологический трактат Ипполита в контексте антигностической полемики сер. II - нач. III в

- 2.1. Возникновение церковно-полемической литературы (ересеологии)

- 2.2. Исторические сведения об Ипполите как авторе «Обличения»

- 2.3. «Обличение всех ересей»: цель трактата, ересеологическая концепция Ипполита и его метод работы с источниками

-

РАЗДЕЛ 3. Гностические секты «особого материала»

- 3.1. Наассены

- 3.2. Ператы

- 3.3. Сифиане

- 3.4. Докеты

-

РАЗДЕЛ 4. Гностические авторы «особого материала»

- 4.1. Юстин

- 4.2. Симон Волхв

- 4.3. Василид

- 4.4. Моноим Араб

-

РАЗДЕЛ 5. Христианско-гностический комментарий как источник особого материала «Обличения»

- 5.1. Метод работы комментатора: «Парафраз Сима» и «особый материал»

- 5.2. Богословская концепция автора комментария: реконструкция

- 5.3. Характеристика личности автора комментария, место и время создания текста

- ВЫВОДЫ

- СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!