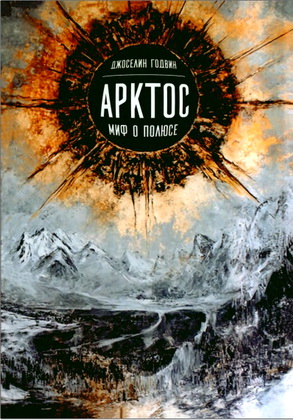

Годвин - Арктос, миф о полюсе

Достаточно беглого взгляда на глобус, чтобы заметить: ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра примерно на 23,5°. Однако раз за разом возникают истории, согласно которым так было не всегда, и некогда ось Земли находилась в ином положении, а её нынешний наклон — лишь последствие катастрофы, нарушившей изначальный космический порядок. Эта же традиция утверждает, что в будущем Земля вновь обретёт утраченную гармонию и вернётся к своему изначальному состоянию. Следует ли понимать это буквально, или перед нами лишь символический образ? В основе этой идеи лежит архетип Полюса, находящий отклик в мифах о Грехопадении и Искуплении, о Потерянном Рае и Новом Иерусалиме. Связанные с ним представления перекликаются с концепциями цикличности, эволюционных перемен и поисков смыслов не только в движении истории, но и её истоках. Именно этот замысел определяет границы нашего исследования.

Многие авторитетные исследователи, к чьим трудам мы ещё обратимся, утверждают, что некогда Земля вращалась без наклона, строго вертикально, так что её экватор совпадал с плоскостью эклиптики. Иными словами, ось планеты была перпендикулярна её орбитальной плоскости. Более того, согласно этим представлениям, в тот период год насчитывал ровно 360 дней. В таких условиях смена времён года была бы невозможна — ни зим, ни лет, ни переходных весны и осени. Каждый день оставался бы неизменным. Вблизи экватора царил бы неослабевающий зной, тогда как полюса оставались бы во власти вечного холода. Распределение суши и океанов, вероятно, заметно отличалось бы от современного, оказывая значительное влияние на климат отдельных регионов. Так, например, сегодня Гольфстрим смягчает климат Северной Европы, делая его более тёплым по сравнению с другими регионами той же широты, такими как Ньюфаундленд или Москва. При отсутствии наклона земной оси возвышенные районы оставались бы холодными. Однако, в пределах каждой климатической зоны условия оставались бы неизменными круглый год. Растения бы прорастали, цвели, созревали и увядали, подчиняясь лишь внутренним ритмам, не зависящим от смены сезонов. Растительность каждого региона находилась бы на всех стадиях своего жизненного цикла одновременно, обеспечивая непрерывный источник пищи для животных, зависящих от неё.

На экваторе Солнце восходило бы точно в шесть утра на востоке, затем поднималось строго вверх, достигая зенита в полдень, а вечером столь же неизменно заходило в шесть на западе. Чем дальше от экватора, тем ниже становился бы угол восхода, а его полуденная высота уменьшалась. Вблизи полюсов подъём светила был бы настолько незначительным, что за двенадцать часов оно поднималось бы всего на несколько градусов над горизонтом. Однако точки восхода и захода оставались неизменными, а день и ночь всегда длились одинаково. Поэтому этот период можно было бы назвать временем вечной весны — ведь сегодня лишь в дни весеннего и осеннего равноденствий свет и тьма находятся в равновесии.

На полюсах сложились бы уникальные условия освещения. При ровном рельефе Солнце никогда не восходило бы и не заходило — его диск оставался бы наполовину над горизонтом, совершая полный оборот за сутки. Получая лишь половину солнечного тепла, эти регионы неизбежно оставались холодными и непригодными для жизни. Даже если бы Земля выделяла собственное тепло, подобно вулканическим источникам Исландии, недостаток солнечного света, необходимого для фотосинтеза, сделал бы невозможным рост съедобных растений. Трудно представить, что мифическая Гиперборея — «земля за Северным ветром» — когда-либо была населена людьми, подобными нам. Однако отсутствие смены времён года могло бы позволить человеку осваивать более высокие широты, чем в наши дни, и при гораздо более благоприятных условиях. При суточных, а не годовых колебаниях температуры в полярных регионах не было бы многомесячной ночи, во время которой жизнь сегодня почти замирает. Океанические течения и внутреннее тепло Земли, в сочетании с неизменным двенадцатичасовым солнечным днём, могли бы поддерживать плодородие даже на крайнем Севере. Даже сегодня низкое солнце арктической весны пробуждает удивительное многообразие жизни — растения, насекомые, животные оживают после долгой зимы, а воды Антарктики кишат крилем, служащим кормовой основой для множества морских существ. При перпендикулярной ориентации земной оси такой климат сохранялся бы неизменным на протяжении всего года. Миграции утратили бы смысл, вскармливание потомства стало бы возможным в любое время, а запасы пищи не истощались бы. В регионах от умеренных широт до тропиков действительно мог бы воцариться Золотой век.

Джоселин Годвин — Арктос, миф о полюсе

«Касталия», 2025. — 326 с.

ISBN 978-5-907969-47-6

Джоселин Годвин — Арктос, миф о полюсе — Содержание

- Предисловие 6

-

Часть I. Пролог в гиперборее 10

- Глава 1. Золотой век 10

- Глава 2. Несокрушимая священная страна 18

-

Часть II. Северный свет 30

- Глава 3. Арктическая прародина 30

- Глава 4. Арийский миф 44

- Глава 5. Общество «Туле» 57

- Глава 6. Чёрный орден 79

-

Часть III. Тайные земли 102

- Глава 7. Агартха и полярные хранители 102

- Глава 8. Шамбала 125

- Глава 9. Дыра на полюсе 140

- Глава 10. Антарктика 166

-

Часть IV. Возвращённая аркадия 188

- Глава 11. Символический полюс 188

- Глава 12. Полярная и солнечная традиции 206

- Глава 13. Духовный полюс 223

-

Часть V. Сдвиг 242

- Глава 14. Катастрофисты 242

- Глава 15. Униформитаристы 260

- Глава 16. Смешанные теории 275

- Глава 17. Блуждание полюсов 290

- Глава 18. Восстановление 302

- Библиография 309

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!