Бальтазар Ганс Урс фон - Богословие славы и креста

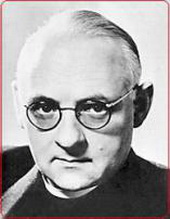

Родившийся в Люцерне в 1905 году, Ганс Урс фон Бальтазар принадлежал к семье, имевшей корни в дворянстве, с одной стороны, швейцарском, с другой — венгерском. Твердая христианская вера была составной частью воспитания, полученного Бальтазаром в семье; один из примеров такой веры — его двоюродный брат, венгерский епископ Вилмош Апор, который был убит советскими военными в 1945 году за то, что защищал женщин, пытавшихся найти у него прибежище.

Ганс Урс фон Бальтазар - богословие славы и креста

Бальтазар обучался в гимназии, руководимой монахами–бенедиктинцами, а затем — в лицее, управляемом иезуитами. Защитив дипломную работу о немецком идеализме в 1929 году, Бальтазар неожиданно понял, что Бог призывает его к священническому служению, и вступил в орден иезуитов. Среди учителей Бальтазара были такие крупные мыслители, как Романо Гвардини, Эрих Пшивара и Анри де Любак. Получив рукоположение в священники в 1936 году, Бальтазар работал редактором журнала «Stimmen der Zeit» (название переводится как «Голоса времени»), пока это издание не было закрыто нацистами в 1939 году. В эти же годы он познакомился с другим крупным богословом–иезуитом XX века — Карлом Ранером, с которым в дальнейшем сохранял дружеские отношения, несмотря на серьезную богословскую полемику с ним.

Отказавшись от предложенной ему кафедры в престижнейшем Григорианском университете в Риме, Бальтазар занялся пастырской деятельностью среди студентов–католиков Базельского университета. Там он встретился с двумя людьми, знакомство с которыми во многом определило его дальнейшую жизнь, — со знаменитым протестантским богословом Карлом Бартом (которого, помимо прочего, сближала с Бальтазаром общая любовь к музыке Моцарта и со студенткой Адриенн фон Шпейр (впоследствии ставшей известным мистиком, под влиянием Бальтазара обратившейся в католичество. Он стал духовником фон Шпейр, в 1945 году вместе с ней основал Общество св. Иоанна и в дальнейшем оставался с ней рядом вплоть до ее смерти в 1967. Деятельность Бальтазара по организации этого Общества, к которой он чувствовал призвание от Бога, вызвала, тем не менее, конфликты с руководством ордена иезуитов, из–за чего в 1950 году Бальтазар был вынужден покинуть его.

Бальтазар остался практически в одиночестве. Пастырское служение было прервано — лишь в 1956 году Бальтазар был принят в качестве священника в одну из епархий. Верный своему новому пути, он в 1959 году отказался от предложенной ему кафедры основного богословия в Тюбингенском университете. Бальтазар был, пожалуй, единственным крупным католическим богословом, не приглашенным на II Ватиканский собор в качестве эксперта, — его учитель Анри де Любак назвал исключение Бальтазара из работы собора одновременно унизительным и озадачивающим. В то же время оно позволило Бальтазару отнестись более свободно и критически к обновлению Католической церкви, начатому собором.

Официальное признание швейцарского богослова началось в 1969 году, когда папа Павел VI назначил его членом Международной богословской комиссии. Последнее двадцатилетие жизни Бальтазара было наиболее плодотворным. В конце мая 1988 года папа Иоанн Павел II возвел Бальтазара в достоинство кардинала, но тот скончался за два дня до церемонии вручения кардинальских регалий.

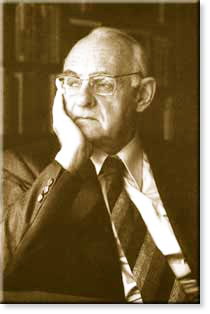

В чем особенность богословского подхода Бальтазара — и одновременно, в чем суть его полемики с Ранером, концепции которого в существенной степени определили парадигму послесоборного католического богословия? Ранер — основной представитель так называемого «антропологического поворота» в католическом богословии. Согласно Ранеру, все положения христианской веры подразумевают определенное видение человека; Бог не открыл человеку никакой истины ни о себе самом, ни о сотворенном Им мире, которая не имела бы отношения к человеку, а потому богословие должно начинаться «снизу», с рассмотрения человеческого существования как оно есть. Эта антропологическая устремленность богословия Ранера отвечала духу времени, находилась в живой связи с популярной в XX веке философией экзистенциализма.

Но не слишком ли односторонним выглядит сведение богословия к антропологии, не оказывается ли в этом случае христианская религия чем–то «слишком человеческим»? Бальтазар не хуже Ранера понимал, что ситуация в мире изменилась, многие общественные установления, ранее защищавшие церковь, рухнули и что церковь, чтобы быть понятой, должна изменить способ своей проповеди. Но при этом он не считал, что христианскую веру следует обосновывать исходя из рассмотрения человеческого существования и его проблем. Христианство имеет собственное обоснование в самом себе. И подход Бальтазара стал восстановлением традиционного пути богословия, начинающегося «сверху», от Бога.

Но не оказывается ли при этом Бог помещенным в абсолютно недостижимую трансцендентность? Христианская религия — это религия такого Бога, о котором все же можно говорить, поскольку Бог в христианстве сам открывается людям, причем именно в тот момент, когда не позволяет охватить себя человеческим разумом; открываясь, Он сохраняет свое превосходство. Это откровение единственно в своем роде — оно само непосредственно свидетельствует о своей надежности. Для того чтобы говорить о таком откровении, Бальтазар обращает внимание на так называемые трансценденталии. Так в средневековой метафизике назывались предикаты, в той или иной мере применяемые к любому сущему именно как таковому: сущее носит эти предикаты, именно поскольку оно сущее. Например, классическими трансценденталиями в Средневековье считались verum (истинное) и bonun (благо): все сущее в силу своего бытия причастно высшему Бытию, а значит, высшей Истине и высшему Благу, — следовательно, все существующее в какой–то мере и истинно, и благо. Иногда трансценденталией считалось также pulchrum (прекрасное). Именно прекрасное, по Бальтазару, наиболее подходящая трансценденталия для начала разговора о Боге. Восприятие чего–то как истины и как блага обусловлено бытующими представлениями об истине и благе. Красота же усматривается непосредственно, в акте простого восприятия. Прекрасный образ восхищает человека и в то же время свидетельствует ему о какой–то реальности, отличной от его собственных представлений.

Развивая эту мысль, Бальтазар приходит к выводу, что прекрасный образ выражает Абсолютное бытие, он — в одно и то же время имманентен созерцающему его человеку и трансцендентен, так как гарантирует присутствие того трансцендентного, которое выражает. С богословской точки зрения прекрасное — это слава Божья, а совершенный образ — это Иисус Христос, имеющий одновременно человеческую и Божественную природу, в совершенной мере являющий Бога людям. Иисус Христос сам удостоверяет, что Он достоин доверия; нет никакого другого человеческого критерия — антропологического или какого–то еще, — который гарантировал бы это. Непосредственное восхищение перед красотой той реальности, которую Он являет, заставляет признать ее истинной и благой, любить ее и следовать за ней. Таким образом, именно красота, сияние славы Божьей — в Иисусе Христе — являют Бога как истинного и благого.

Эта тематика развита в основном богословском труде Бальтазара — в его трилогии «Сияние славы», «Божественная драма» и «Божественная логика». Сам Бальтазар так резюмировал свою концепцию: «Бытие является,..; в этом оно прекрасно и восхищает нас. В своем явлении оно дает нам себя…: оно благо. И давая нам себя, оно говориm о себе, открывает себя: оно истинно». В центре «богословской эстетики» Бальтазара (в «Сиянии славы») — тема богоявления (теофания), откровения Бога в фигуре Иисуса Христа, с одной стороны, уникальной, с другой — архетипической (в своей уникальности он предстает как полнота всего подлинно человеческого). В центре «богословской драмы» — тема божественной деятельности (теопраксис), любви, открывающейся в уничижении Иисуса Христа, Его крестной смерти. В центре «богословской логики» — тема коммуникации под знаком истины, действия Святого Духа.

Явление Христа есть происходящее в истории нисхождение, уничижение (опустошение, кенозис) вечного Слова Божьего. Иисус Христос — «образ Бога невидимого», «благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота» (Кол 1:15, 19). Нисхождение Слова достигает своей высшей точки на кресте, составляющем для Бальтазара центр всей христологии. Именно на кресте наиболее ясно открылись абсолютность, сияние славы и любовь Бога. Послушная самоотдача Христа на кресте открывает тайну внутренней жизни Бога, который от вечности отдает себя и опустошает себя. Если Лютер называл свое богословие «богословием креста» в противовес католическому «богословию славы», то Бальтазар показывает глубочайшее единство божественной славы и креста: слава, согласно швейцарскому богослову, и открылась, прежде всего, на кресте.

В отличие от Ранера, Бальтазар не приобрел большого количества последователей; хотя его богословские достижения вызывают уважение, он остается одиноким в этом своем величии. Но ныне его богословие находит все большее признание в Католической церкви. Как знать, не живем ли мы на пороге нового, «бальтазаровского», католичества, которое заместит «ранеровское»?[7] Русский читатель несомненно обнаружит в рассуждении о Боге как красоте, а не только истине и благе, переклички с мыслью В.Соловьева (вспомним к тому же Достоевского и его фразу «мир спасет красота»[8]). А идея эстетического созерцания как наиболее прямого пути к Богу напомнит П.Флоренского, считавшего, что при лицезрении икон человек вступает в такого рода контакт со стоящей за ними божественной реальностью, который сам непосредственно свидетельствует о существовании этой реальности: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог».

Александр Горелов

Переводы Ганса Урс фон Бальтазара для Эсхатоса

Переводы Ганса Урс фон Бальтазара для Эсхатоса

Переводы произведений Ганса Урс фон Бальтазара выполнены для Эсхатоса членом клуба Алексеем Казаковым - в интернете опубликованы впервые на Эсхатосе

Комментарии (1 комментарий)